I colori…di Atene

Di significati dati al colore ce ne sono tantissimi e devo dire che non è stato affatto facile trovare una storia che ne raccontasse le profondità e i significati nascosti – o anche quelli evidenti.

Però penso che La Scuola di Atene possa racchiude tutto quello che volevo raccontare, condensato, in un’unica grande immagine (alla base è larga più di sette metri e mezzo).

La Scuola di Atena è un immenso spazio scenografico che si apre in un arco, a decorare una delle pareti della “Stanza della Segnatura” al Vaticano.

La preparazione di questa stanza è già una storia che merita di essere raccontata – e se riuscirò in seguito lo farò anche – ma ad un certo punto viene chiamato – a completare quel “dream team” composto da tanti artisti della caratura di Luca Signorelli, Il Perugino, Lorenzo Lotto, il Sodoma, e tanti altri – Raffaello Sanzio, verosimilmente invitato da Bramante, che all’epoca era l’architetto della Fabbrica di San Pietro.

Raffaello entrò nel Palazzo affiancando gli altri artisti e aiutando nella produzione e nella ideazione dei gruppi pittorici. Ma Giulio II comprese molto presto il genio di Raffaello, fornì tantissimo spazio al suo genio, tanto da sacrificare, ricoprendole, anche opere appena realizzate o quelle quattrocentesche di Piero della Francesca, tanto che oggi conosciamo quella parte del Vaticano come “Stanze di Raffaello”, delle quali la “Stanza della Segnatura” è solamente una.

La rappresentazione di Raffaello è un connubio di arte antica e arte moderna, l’insieme della filosofia e delle scienze, la razionalità e lo spirito, personaggi antichi con volti contemporanei e un tripudio di colori.

Nella Sala, come ad introdurre il grande affresco, è presente una figura femminile abbigliata con una veste che presenta i quattro colori degli elementi della natura: il blu per l’aria, il rosso per il fuoco, il verde per l’acqua, il giallo per la terra. E’ la personificazione della Filosofia.

All’interno dell’affresco questi colori sono utilizzati per dare un significato profondo a chi li indossa, per “materializzare” il loro pensiero, il loro percorso di vita.

In una immensa struttura antica – che sembra proprio la Basilica di Massenzio – dominano, da protagonisti, divisi dal “punto di fuga” prospettico, Platone e Aristotele. Una dualità come fossero San Pietro e San Paolo del pensiero e non della fede.

Platone è il mondo delle idee, Aristotele la realtà empirica.

Platone indica il cielo ed è vestito dei colori della terra mentre Aristotele è avvolto dall’azzurro del cielo e da una tunica oro e con il palmo sollevato, prende energia dalla terra.

Platone tiene sottobraccio l’opera sulla genesi dell’universo, il Timeo, ha il volto sognatore e illuminato di Leonardo da Vinci. Aristotele, che porta con sé l’Etica Nicomachea, ha il volto severo e possente del vecchio maestro di Raffaello, l’architetto e pittore Bastiano da San Gallo.

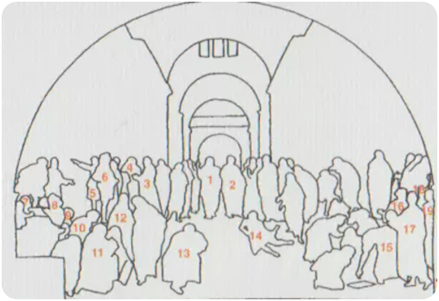

Tutt’attorno una scena caleidoscopica con cinquantotto personaggi: Pitagora scrive su un libro tenendo di fronte a sé una lavagna (e ogni volta mi impressiono per il volto del moro, con la mano sul petto, che guarda con aria di rimprovero, come a reclamare per sé quanto scritto…e chissà se è esistito davvero questo personaggio senza nome). Euclide svolge una dimostrazione con il compasso, avvolto da un vestito color terra (e avendo le fattezze dell’architetto Bramante). Socrate, vestito con una tunica verde scuro, argomenta sulla scalinata con i suoi interlocutori. Diogene, puro spirito, è avvolto da un unico panneggio azzurro, etereo come l’aria. Vestita di bianco una delle poche figure dalle fattezze femminili riconosciuta come “Ipazia” o come “La Verità” filosofica (La Kalokagathia, ossia la “bellezza/bontà”, che è l’ideale supremo della virtù) anche se dovrebbe avere le sembianze di Francesco Maria Della Rovere, duca di Urbino, mecenate di Raffaello.

Raffaello infine è anche nell’opera stessa e guarda lo spettatore dalla destra in un riquadro, accanto a Zoroastro e Tolomeo.

Mi emoziona vedere poi, seduto sul primo gradino, appoggiato ad un blocco di marmo, intento a scrivere un appunto completamente chiuso in se stesso Eraclito, quello che è considerato il “Pensatore Oscuro” per eccellenza: aveva una radicata sfiducia nella possibilità che il suo scritto potesse essere compreso dall’umanità. Ecco questo personaggio, nel cartone preparatorio non esisteva. Non era previsto.

Poi appare direttamente nella versione dipinta, con le fattezze di Michelangelo Buonarroti, che nello stesso periodo stava lavorando alla volta della Cappella Sistina. Anche lui notoriamente personaggio oscuro e scontroso.

Tanti colori, tanti significati…e tante emozioni.

- 1 Platone (con l’effigie di Leonardo da Vinci)

- 2 Aristotele

- 3 Socrate

- 4 Senofonte

- 5 Eschine

- 6 Alcibiade

- 7 Zenone

- 8 Epicuro

- 9 Federico Gonzaga

- 10 Averroé

- 11 Pitagora

- 12 “Bellezza e bontà”

- 13 Eraclito (con l’effigie di Michelangelo Buonarroti)

- 14 Diogene

- 15 Euclide

- 16 Zoroastro

- 17 Tolomeo

- 18 Raffaello Sanzio

- 19 Protogene