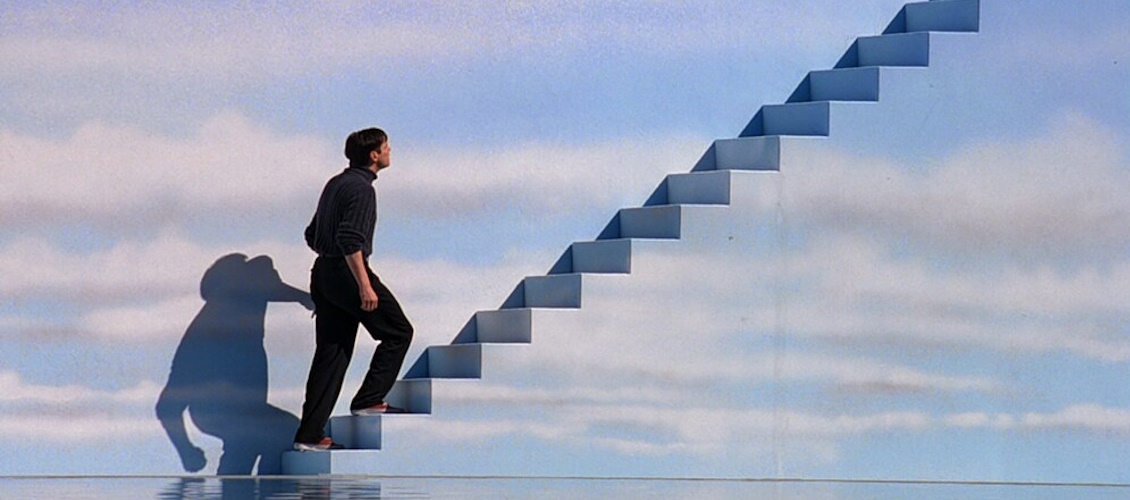

Il mondo attuale è sempre più “liquido” e cambia ad una velocità vertiginosa, eppure c’è qualcosa che, più di ogni altra cosa, resta come un faro nella tempesta: la coerenza.

Essere coerenti infatti non significa semplicemente ripetere se stessi, ma rimanere fedeli ad un principio, ad un’idea, ad una visione del mondo, anche quando conviene poco, anche quando è scomodo.

“ La coerenza è il coraggio di restare fedeli a ciò in cui si crede,

anche quando tutto ci spinge a voltare le spalle. ”

Può forse sembrare un atto di eroismo pure, in un tempo in cui l’opinione sembra possa cambiare a ogni scroll sullo schermo, ma c’è da essere consapevoli che questa è una sensazione. I social media ci espongono a giudizi continui, e a volte essere coerenti può portare all’isolamento, all’incomprensione, persino al “fallimento”. Ma la coerenza è anche ciò che dà senso alle nostre parole, struttura alla nostra identità, dignità alle nostre scelte. È ciò che ci permette, guardandoci allo specchio, di riconoscerci.

E anche questo “mondo” può sembrarci “unico nel suo genere”, vorrei sottolineare che la coerenza ha avuto le sue stelle polari – al plurale – anche nella Storia, che hanno difeso i propri principi senza seguire la “convenienza” né tantomeno lo spirito di “uniformarsi” alle persone o al “comune sentire” di quel periodo storico.

Mahatma Gandhi, ad esempio, è un simbolo di coerenza nella lotta per l’indipendenza dell’India attraverso la non-violenza.

Nonostante le numerose provocazioni e difficoltà, Gandhi rimase fedele ai suoi principi di “ahimsa” (non-violenza) e “satyagraha” (la forza della verità). La sua coerenza non solo ispirò milioni di persone in India, ma divenne un faro di speranza per i movimenti di libertà in tutto il mondo.

Un altro esempio è Nelson Mandela, che dedicò la sua vita alla lotta contro l’apartheid in Sudafrica. Nonostante 27 anni di prigionia, Mandela non abbandonò mai il suo impegno per la giustizia e l’uguaglianza. La sua coerenza nel perseguire la riconciliazione nazionale, invece della vendetta, è un esempio straordinario di come i principi possano guidare le azioni anche nelle circostanze più difficili.

Avrebbero potuto vendicarsi delle angherie subite e delle sofferenze, ma hanno preferito incarnare fino in fondo i principi che li ispiravano.

Anche più indietro nel tempo con Socrate che bevve la cicuta pur di non rinnegare il proprio pensiero, e Giordano Bruno che preferì il rogo all’abiura o Rosa Parks che restando seduta in quell’autobus diviso tra bianchi e neri è stata coerente con un’idea di giustizia che non aveva ancora trovato spazio nel suo Paese.

Il coraggio di seguire i propri ideali, il proprio pensiero fino all’estremo sacrificio in alcuni casi o iniziando una battaglia legale lunghissima.

Principi e idee, ma anche azioni, perché la prima cosa del “coraggio di seguire i propri principi” è quello di praticarli, di mostrarli nelle proprie azioni.

“ Stai attento ai tuoi pensieri, perché diventeranno le tue parole.

Stai attento alle tue parole, perché diventeranno le tue azioni.

Stai attento alle tue azioni, perché diventeranno le tue abitudini.

Stai attento alle tue abitudini, perché diventeranno il tuo carattere.

Stai attento al tuo carattere, perché diventerà il tuo destino. “

Essere coerenti è una scelta che richiede forza interiore. Non è testardaggine cieca, ma adesione consapevole ai propri valori.

Direi che in un mondo che cambia, la vera rivoluzione è restare fedeli a ciò che conta. E in un mondo che cambia ancora più velocemente che in passato, i principi devono continuare a far da guida.