Il dono 0

Quante volte possiamo dire di aver ascoltato pensieri liberi, parole schiette, lettere circolanti nelle vene, che di sangue si nutrono e che il sangue nutrono?

Quante volte i nostri battiti hanno bussato sul petto riconoscenti di un’emozione inattesa, di uno scorcio poetico, di un frammento sottratto alla menzogna, dipinto di purezza, di autentica genuinità?

I giorni, questi giorni che trasciniamo come file di valigie pesanti, cercano angoli di pace dove rifugiarsi, dove scoprire che non tutto è il frutto di un inganno, di un artificio, di una costruzione occasionale.

La verità, questa sconosciuta. Siamo sicuri che tale vocabolo esita ancora all’interno di un dizionario? Forse in quello dei nostri nonni.

Cosa possiamo saperne degli altri? Quale diritto, quale potere, quale privilegio ci è concesso per esprimere un giudizio su qualcuno?

Cosa possiamo saperne noi di quanta profondità c’è in una superficie?

Il vestito che prende la nostra forma racconta forse di noi?

E noi stessi… cosa possiamo saperne noi di noi stessi? Siamo così certi della nostra identità? Sono sufficienti la nostra patente di guida, il nostro passaporto, o un documento rilasciato dal comune di residenza per raccontare chi siamo?

Quante volte possiamo scoprire il racconto di una vita?

Si nasce una volta sola. Si può morire molte volte. Si può rinascere.

Si può decidere di sopravvivere.

Si può decidere di vivere.

Chi ha il coraggio di raccontarlo? Chi si spoglia di ogni indumento? Chi ti mostra la sua nudità? Chi si getta tra le fiamme di un mare sconosciuto?

Quante volte abbiamo la fortuna di incontrare due occhi limpidi?

Bene. Una volta incontrati si ringrazia perché ciò sia accaduto.

Si può restare in silenzio. Si può decidere di urlarlo al mondo intero. Si può decidere di suonare al campanello del vicino di casa, che fino a qualche ora prima ignoravi o facevi finta di ignorare. Svegliarlo dal suo e dal nostro sonno.

Ma, soprattutto, bisogna ricordarsi che esistono. E che ti hanno guardato. Senza chiederti niente. Illuminandoti. Senza nulla in cambio.

Dovremmo aver cura degli occhi limpidi che incontriamo e che incontreremo nel nostro percorso. E dovremmo aver cura delle parole che questi occhi hanno scritto.

Dovremmo averne rispetto. Perché questi occhi e loro parole hanno il sapore forte e fragile del coraggio, l’odore acre e tenero della paura. Succhiano il nettare dell’inesprimibile. Combattono il duello di ogni consapevolezza, sfidano il rischio di ogni certezza.

Respiriamo, annusiamo, stropicciamo, nutriamoci…

Facciamo diventare ogni sguardo calcio per le nostre ossa, muscoli per la nostra carne, cristallino per i nostri occhi.

Già, i nostri occhi.

Se sapremo leggere, non saranno più gli stessi.

La fase dello specchio è un concetto centrale nella teoria psicoanalitica di Jacques Lacan, che offre una visione unica e provocatoria sull’origine e lo sviluppo dell’identità individuale. Secondo Lacan, la fase dello specchio è un momento cruciale nella formazione della coscienza e dell’immagine di sé, che si verifica nei primi mesi di vita di un bambino.

Durante questa fase, il bambino si trova di fronte a uno specchio e osserva la sua immagine riflessa. Lacan sostiene che in questo momento il bambino percepisce se stesso come un’unità coerente e completa, nonostante la sua mancanza di consapevolezza completa del proprio corpo e delle proprie capacità motorie. Questa percezione unitaria è creata attraverso l’identificazione con l’immagine riflessa, che diventa il punto di riferimento per la formazione dell’identità.

Tuttavia, Lacan sottolinea che questa immagine riflessa non corrisponde alla realtà oggett

iva del bambino, ma piuttosto rappresenta un’idealizzazione o una proiezione dell’io desiderato. In altre parole, il bambino non si identifica con la sua vera immagine corporea, ma con un’immagine idealizzata di sé stesso, conforme agli ideali culturali e sociali dominanti.

Ciò che rende la fase dello specchio così significativa è che Lacan la interpreta come il momento in cui l’individuo entra nell’ordine simbolico, abbandonando l’illusione di completezza e unità e affrontando la frammentazione e la mancanza che caratterizzano l’esperienza umana. Questo processo segna l’inizio della costruzione del sé come soggetto linguistico e sociale, poiché l’identificazione con l’immagine riflessa implica anche l’internalizzazione delle norme e dei valori della cultura circostante.

Tuttavia, la fase dello specchio non è solo un momento di integrazione e riconoscimento, ma anche di alienazione e perdita. Lacan suggerisce che l’immagine riflessa diventa un oggetto di desiderio e idealizzazione, alimentando un senso di inadeguatezza e insoddisfazione che permea la vita adulta. In questo senso, la fase dello specchio è anche il momento in cui l’individuo sperimenta la divisione tra il sé ideale e il sé reale, dando origine a tensioni e conflitti interni che influenzano il suo sviluppo psicologico e le sue relazioni interpersonali.

In conclusione, la fase dello specchio rappresenta un momento cruciale nella formazione dell’identità individuale, segnando il passaggio dall’unità illusoria alla consapevolezza della mancanza e della frammentazione che caratterizzano l’esperienza umana. Attraverso l’identificazione con l’immagine riflessa, l’individuo entra nell’ordine simbolico, iniziando il processo di costruzione del sé come soggetto linguistico e sociale. Tuttavia, questa identificazione porta anche con sé un senso di alienazione e insoddisfazione, poiché l’immagine riflessa diventa un oggetto di desiderio e idealizzazione, creando tensioni e conflitti interni che influenzano la vita adulta dell’individuo.

Tema davvero molto delicato quello del riconoscere e del riconoscersi. Tema delicato perché riguarda l’individuo e quello che ha intorno, riguarda la propria esperienza di vita e riguarda la sfera decisamente personale, quella idiosincrasia che è peculiare dell’individuo.

Pensando a come descrivere questo viaggio personale, mi è venuto in mente che uno dei modi sarebbe potuto essere quello di dare uno sguardo a quelle varie “interpretazioni” che – per forza di cose – cerca di farsi “messaggio universale”, ossia il Cinema: come il Cinema ha trattato, negli anni, questo tema.

Ecco 10 film che potrebbero esprimere al meglio tutto quello che io, con le mie sole parole, non riuscirei mai ad esprimere. Più un bonus al quale sono particolarmente legato.

1) “The King’s Speech” (2010) – Si concentra sulla lotta di un re per superare il suo balbettio con l’aiuto di un terapeuta non convenzionale.

2) “Girl, Interrupted” (1999) – Basato su una storia vera, il film esplora la vita in un ospedale psichiatrico e le relazioni tra i pazienti.

3) “Little Miss Sunshine” (2006) – Una commedia che segue una famiglia disfunzionale in un viaggio verso un concorso di bellezza, affrontando le loro debolezze e rafforzando i legami familiari.

4) “American Beauty” (1999) – Affronta temi di identità, desideri repressi e crisi di mezza età attraverso i personaggi principali.

5) “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004) – Un film che esplora le complessità delle relazioni e la memoria emotiva.

6) “Good Will Hunting” (1997) – Racconta la storia di un giovane prodigio che affronta i suoi traumi emotivi con l’aiuto di un terapeuta.

7) “Silver Linings Playbook” (2012) – Segue le vite di due persone che cercano di affrontare i propri problemi mentali e le loro relazioni interpersonali.

8) “A Beautiful Mind” (2001) – Basato sulla vera storia di John Nash, un genio della matematica che combatte contro la schizofrenia.

9) “The Perks of Being a Wallflower” (2012) – Esplora le difficoltà dell’adolescenza e la ricerca di identità attraverso il protagonista Charlie.

10) “Inside Out” (2015) – Un film d’animazione che personifica le emozioni per esplorare il processo di crescita emotiva e l’accettazione di sé stessi.

Il bonus è il film di François Truffaut “I 400 colpi”: il racconto – poetico e diretto – del passaggio della fanciullezza all’età adulta di Antoine, un ragazzo di 12 anni.

Mi piace pensare di chiudere questo articolo, con la stessa immagine che chiude il film, con lo sguardo fisso verso la camera, verso lo spettatore, con il rumore delle onde del mare che fanno da musica di sottofondo.

“Ne usciremo migliori”, si diceva, ma a più di 3 anni dal momento da quando lo slogan fu coniato ci sentiamo particolarmente lontani da come eravamo prima del Covid-19 e sembra che il raggiungimento di un equilibrio non sia affatto un processo semplice. Per avere un’idea più completa, ho contattato una persona che – per lucidità di visione e per professionalità – avesse la capacità di aiutarmi in questo percorso: Emilio Mordini.

Emilio Mordini è laureato in medicina e in filosofia, si è formato come psicoanalista ed è stato tra i primi psicoterapeuti medici abilitati dall’Ordine dei Medici di Roma. Esercita l’attività clinica come psicoanalista da circa quarant’anni. I suoi interessi scientifici si focalizzano sui rapporti tra individuo e inconscio sociale e sulla nozione di Einheitpsychose. Dal 1994 al 2005 Emilio Mordini ha insegnato bioetica presso la II Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Roma La Sapienza. Negli stessi anni è stato membro e segretario scientifico della Commissione di Bioetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), membro della Commissione di Bioetica dell’ Ordine dei Medici di Roma, tesoriere e segretario generale dell’ Associazione Europea dei Centri di Etica Medica (EACME), membro del Consiglio di Amministrazione dell’International Association of Bioethics (IAB), membro del Comitato Etico e docente nei corsi di etica della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e ha tenuto corsi di bioetica e di psicoanalisi in varie università italiane e straniere. Dal 2002 al 2013 Emilio Mordini ha diretto il Centro per la Scienza, la Società e la Cittadinanza (CSSC) di Roma, per conto del quale ha partecipato come principale investigatore o coordinatore a più di trenta progetti di ricerca internazionali promossi dalla Commissione Europea e ha diretto due workshop del programma Science for Peace della NATO. Nello stesso periodo è stato membro di vari comitati di esperti della Commissione Europea e delle sue agenzie. Dal 2014 al 2020 ha diretto Responsible Technology, una società di consulenza con sede a Parigi. Attualmente è research fellow dell’Health and Risk Communication Center dell’Università di Haifa in Israele. Nell’Unione Europea, presta la sua opera nel CERIS Expert Group (Community for European Research and Innovation for Security). Fa parte del comitato editoriale di numerose riviste scientifiche internazionali, tra le quali il “Journal of Ethics in Mental Health”, “IET Biometrics“, “Somatotechnics” e la “Revue Française d’éthique appliquée”. Ha pubblicato più di centosessanta articoli e monografie su riviste scientifiche internazionali, numerosi articoli divulgativi e curato quattordici volumi collettanei. È socio di varie società scientifiche, tra cui la Società Italiana di Psichiatria (SIP) e l’Association for the Advancement of Philosophy and Psychiatry (AAPP). Raggiungo telefonicamente il professore in Friuli, a San Vito al Tagliamento, un paese tra Venezia e Trieste, dove ora vive ed esercita la sua attività clinica.

Domanda:

Com’è la situazione degli italiani dopo il covid riguardo alla loro salute psicofisica? In questi anni c’è stato un investimento importante, anche con il così detto “bonus psicologi” ma questa iniziativa è servita o no? Com’è lo stato attuale?

Risposta:

Le posso rispondere come medico e psicoanalista, non come epidemiologo, cioè le posso parlare di mie impressioni e riflessioni, non di dati statistici. Dal mio punto di vista, non ritengo che il Covid abbia cambiato molto la salute degli italiani. Eventualmente quello che ha cambiato la salute degli italiani, e non solo quella mentale, è il progressivo degrado dei servizi sanitari che era già in corso ben prima del Covid e che con l’epidemia ha avuto un’accelerazione. Il COVID è stato preso a pretesto per promuovere tutta una serie di processi di trasformazione che erano già in corso ma che avrebbero avuto – senza epidemia – tempi ben più lunghi. Il primo e più importante processo è stata una progressiva e massiccia digitalizzazione dei servizi sanitari pubblici e privati. La digitalizzazione e l’automazione della sanità permettono di ridurre in modo drastico i costi (che sono per la gran parte imputabili ai costi del personale) e migliorare l’efficienza complessiva del sistema. Però ci sono anche aspetti negativi.

Quali?

Sta accadendo alla sanità quello che è già accaduto in altri settori (si pensi ad esempio al mondo dei servizi bancari e finanziari dove le agenzie bancarie funzionano praticamente senza personale) e che sta accadendo nel mondo dell’istruzione e dell’educazione, con la didattica a distanza e la formazione online. L’obiettivo è quello di arrivare a una sanità “ad alta automazione”, un po’ come quei caselli autostradali privi di ogni presenza umana. Per realizzarsi un processo del genere, è stato necessario però il realizzarsi di alcune condizioni.

A cosa si riferisce?

Le farò un discorso un po’ lungo per cui le chiedo scusa. Sono convinto, però, che il momento che stiamo attraversando sia una svolta storica non solo nel modo in cui si esercita la professione medica ma nell’idea stessa di salute e nella funzione politica e sociale del concetto di salute.

La medicina è stata per secoli, dalla sua nascita sino alla seconda metà dello scorso secolo, soprattutto “artigianato”, basato sulle conoscenze cliniche, sull’esperienza e intuizione dei singoli medici e delle équipe curanti. Era una medicina che sbagliava spesso, curava poco, difficilmente evitava la morte e che era guardata con diffidenza dai pazienti, anche se l’alternativa erano solo maghi e fattucchiere che erano ancora peggio. Ci fu poi, agli inizi del 1900, il periodo dei grandi clinici e della medicina ospedaliera di massa: le cose cominciarono ad andare un po’ meglio anche grazie a farmaci più efficaci, alla scoperta dell’asepsi in chirurgia, all’avvento dei vaccini. Però, sino a dopo alla Seconda guerra mondiale, non è che i medici riuscissero a salvare molte vite. Spesso i trattamenti non erano efficaci se non addirittura dannosi.

Nel ventennio tra il 1950 e il 1970, avvennero due fatti fondamentali tra loro correlati: da un lato l’industria farmaceutica divenne un colosso produttivo con un’influenza finanziaria crescente, dall’altra si affermò l’idea di provvedere tutti i cittadini con un’assicurazione sanitaria, prevalentemente pubblica in Europa, principalmente privata negli USA. Nacque, cioè, il concetto di “diritto alla salute” che, come altri “diritti sociali”, fu la risposta del blocco sovietico alla critica che gli rivolgevano gli stati occidentali. Nazioni e forze politiche che si riferivano più o meno al mondo comunista iniziarono a contrapporre ai “diritti civili e politici” tutta una serie di altri diritti, “sociali” appunto, come il “diritto alla salute”. Questo diritto divenne un principio fondante l’Organizzazione Mondiale della Sanità e, in genere, tutte le organizzazioni delle Nazioni Unite, così come divenne centrale per le grandi socialdemocrazie europee e la nascente Unione Europea. In questo mondo fondato sul diritto universale alla salute (e dominato dalle case farmaceutiche) poteva andare ancora bene la vecchia medicina clinica e ospedaliera degli inizi del 1900? Ovviamente, non poteva. Serviva una medicina di massa, territoriale (i cui costi farmaceutici crescenti fossero affrontati dai servizi sanitari pubblici o privati e fatti ricadere sull’intera collettività) e basata su metodi di validazione statistici, cioè una medicina che avesse come obiettivo non tanto lo stato di salute del singolo paziente quanto della comunità considerata nel so insieme. Nasce così, verso la fine degli anni 1970, la cosiddetta “medicina basata sull’evidenza” (EBM).

La 𝗘𝗕𝗠 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗼 𝘁𝗲𝗿𝗮𝗽𝗲𝘂𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗯𝗯𝗮 𝗿𝗶𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝘀𝗶 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝘁𝗮 se non dopo un’esperienza empirica che la sostanzi. Nei fatti si rigetta ogni appello al principio d’autorità (“l’ha detto quel medico, quindi deve essere vero”), così come ogni convinzione aneddotica (“nella mia esperienza ha sempre funzionato”, “ci sono numerosi casi in cui sembra essere efficace”), invece ci si rifà rigorosamente a osservazioni controllate, alla riproducibilità delle esperienze, al consenso tra specialisti. Il movimento della EBM si presenta, quindi, come un grande movimento, che non si oppone pregiudizialmente a nessuna pratica medica, né quelle convenzionali, né a quelle non-convenzionali, ma pretende che ogni trattamento che si proclami “efficace” sia sottoposto a un rigoroso controllo. 𝗜 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗹𝗮 𝗘𝗕𝗠 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗽𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗱 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗼𝗯𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲 e non di parte, perché medici e pazienti si troverebbero a disporre di una stessa fonte neutrale di informazioni. Medici e pazienti sarebbero messi in grado, di decidere insieme, su base paritaria. Nelle intenzioni proclamate, l’EBM dovrebbe fondare un meccanismo razionale e condiviso di distribuzione delle cure, evitando diseguaglianze tra gli utenti e impedendo lo spreco di risorse su trattamenti inefficaci quando non addirittura nocivi. Agli inizi degli anni 2000, l’EBM si afferma universalmente come standard delle cure mediche e, nel ventennio successivo, diventa progressivamente la sola filosofia accettata dai servizi sanitari pubblici e privati, dalle società scientifiche mediche e dalle istituzioni sanitarie statali. La funzionalità dell’EBM sembra essere testimoniata dai risultati: dove è stata adottata, il livello complessivo di efficacia delle cure mediche è aumentato, almeno secondo tutti gli indicatori statistici. Il problema, però, è proprio questo: la EBM è una medicina fatta da manager sanitari per manager sanitari e politici che hanno bisogno di citare numeri; non è una medicina per i pazienti a cui importa poco che le statistiche migliorino se loro, come singoli individui, ricevono servizi sempre più spersonalizzati e anonimi.

In questi ultimi vent’anni, è accaduto un altro importante fatto, che non ha riguardato solo la medicina ma che sta avendo sul mondo sanitario un impatto devastante. Mi riferisco alla crescente capacità di catturare, immagazzinare, interconnettere e processare quantità enormi di informazioni. Tutto ciò è diventato possibile man mano che la tecnologia ha permesso di trasformare informazioni qualitative in quantitative, detto in maniera più semplice: via via che la tecnologia ha creato strumenti per misurare ogni cosa ed esprimere in dati numerici qualsiasi evento. Questo processo è quello che è chiamato comunemente “digitalizzazione” (termine preso dall’inglese che significa, letteralmente, “numerizzazione” così come infatti lo traducono i francesi). Questa capacità, che è cresciuta di giorno in giorno con una velocità impensabile sino a qualche tempo fa, ha generato un approccio scientifico (anche alla medicina) molto diverso da quello tradizionale: la cosiddetta “scienza dei dati”. Una delle caratteristiche principali della “scienza dei dati” è la sua capacità di produrre “previsioni senza comprensione”. La scienza convenzionale, quella che era nata nel 1600 con Galileo Galilei, era deterministica, cioè, mirava a produrre spiegazioni basate sul principio di causalità (A causa B = B è un effetto di A). La scienza moderna (quella che si era affermata nel 1900) era invece probabilistica, cioè si basava si basava ancora sul principio di causalità, ma ammetteva un certo grado di incertezza. Nella scienza probabilistica (come era, agli inizi, anche quella della “Medicina Basata sull’ Evidenza”) si cercavano correlazioni statistiche e, una volta scoperte, si cercava di stabilirne le cause più probabili. Questa ipotesi causale veniva confrontata di nuovo con i dati empirici e il processo veniva ripetuto fino a quando non si era in grado di arrivare a una qualche comprensione dai dati (il verificarsi di A è strettamente associato al verificarsi di B = ci sono x probabilità che A provochi B).

La scienza dei dati è simile alla scienza probabilistica in quanto anch’essa ricerca correlazioni e modelli, ma non è più interessata a trovare un senso, cioè, a stabilire relazioni di causa-effetto. La scienza dei dati, proprio perché la tecnologia le mette a disposizione una quantità di informazioni enorme, si accontenta di individuare configurazioni di fatti (al fatto A segue prima o poi il fatto B). La scienza dei dati non si interessa delle cause: si limita a identificare i primi segnali della comparsa di un fatto in modo tale che si possa agire preventivamente. Applicata alla medicina, questa scienza produce la “medicina post-COVID” che stiamo imparando a conoscere. Si tratta di una medicina che può essere considerata l’evoluzione della EBM. Come la Medicina Basata sull’Evidenza, anche la medicina basata sulla scienza dei dati non si interessa alla clinica ma analizza grandi numeri di pazienti. L’obiettivo, però, non è soltanto quello di modificare le condizioni di salute di una comunità, ma di riuscire ad applicare modelli matematici e statistici generali anche ai singoli casi. Questo diventa possibile non perché si individuino specifiche correlazioni causali e fisiopatologiche, ma perché si identificano pattern da cui trarre indicazioni specifiche di azioni da compiere per ottenere il risultato voluto. Per spiegarlo in un modo più semplice e forse comprensibile: la medicina basata sulla scienza dei dati è molto simile al modo in cui funzionava il “servizio pre-crimine” in un film di fantascienza di qualche anno fa, Minority Report.

Quindi il degrado della medicina post-COVID sarebbe la conseguenza della “medicina Minority Report”?

Quello che le ho descritto è il processo principale, le cui conseguenze, però, sono poi il frutto del concomitare di altri sottoprocessi. Via via che la medicina statistica e poi quella basata sui dati hanno preso il sopravvento, è diminuita parallelamente l’importanza del fattore umano e quindi della preparazione del personale sanitario, dei medici in particolare.

Stiamo assistendo a una progressiva de-professionalizzazione dei medici che ha almeno tre componenti. La prima, più generale, riguarda la qualità della formazione fornita dalla scuola primaria e secondaria. I giovani giungono al momento della scelta universitaria in una condizione di ignoranza impensabile qualche decennio fa. Il COVID, con la didattica a distanza, ha portato agli estremi questo processo di disfacimento educativo. Spesso i “nuovi medici” sono persone di un’ignoranza generale che fa rabbrividire. Sono persone che non hanno mai letto un’opera letteraria in vita loro, che non hanno mai visto un film che non sia prodotto da Netflix o simili, che non hanno mai visto uno spettacolo teatrale che non sia quello di un comico televisivo, che si informano su Instagram, che ascoltano i Måneskin e vestono Zara. Non differiscono, in questo, dai loro coetanei che fanno altre professioni. Ma fossero, ad esempio, ingegneri potrebbero forse essere decenti professionisti lo stesso; invece, è impossibile che lo siano facendo il medico. Senza l’esperienza formativa di quelle nel mondo anglosassone sono chiamate “humanities”, cioè le scienze umane, e senza essere stati formati artigianalmente da un maestro, che li abbia accompagnati al rapporto diretto con il malato, questi giovani medici mancano i fondamenti umani e psicologici per curare un paziente. Del resto, la loro funzione nei sistemi sanitari moderni perde sempre più di importanza e il fatto che mancano delle necessarie qualità umane non è avvertito dagli amministratori come un problema di cui preoccuparsi.

A questo si aggiunge un secondo processo: la superspecializzazione e l’ignoranza degli aspetti della medicina diversi dal proprio. I giovani medici conoscono (quando conoscono) il loro settore specialistico ma quasi ignorano tutto il resto, sia perché lo hanno studiato poco e male già durante il corso di laurea, sia perché – diventati medici – se ne disinteressano completamente. Si arriva così alla situazione attuale in cui i pazienti non hanno più un medico che voglia e sappia seguirli complessivamente, ma liste di specialisti interessati all’organo o apparato di loro competenza, come fossero carburatoristi o elettrauto. Questi medici super-specialisti si integrano perfettamente nel sistema della medicina tecnologica basata sui dati, perché diventano loro stessi simili a macchine o a esami di laboratorio: si trasformano in “generatori di informazione medica” che sarà poi analizzata da altri o, sempre più spesso, dagli algoritmi dell’intelligenza artificiale. In questo senso, è quasi meglio che non pensino e non si prendano cura del paziente: altrimenti disturberebbero i veri decisori che non sono più loro ma le macchine (in teoria – nel sistema italiano – il medico che riunisce tutte le informazioni ci dovrebbe essere ed è il medico di base, ma spesso questa è solo un’illusione. Purtroppo, i medici di base finiscono di frequente a essere burocrati che smistano il paziente tra vari specialisti ed esami, cercando di contenere i costi).

Infine, c’è un terzo processo che spiega la perdita di qualità professionale di molti giovani medici. Mi riferisco alla crescente produzione di linee guida e protocolli di cura. Questo fenomeno è direttamente legato alla medicina basata sull’evidenza e alla sua moderna versione basata sui dati. Più, infatti, le decisioni mediche scaturiscono non dalla clinica ma dall’analisi biostatistica di informazioni fornite da macchine, più è logico che queste decisioni si basino su alberi decisionali e algoritmi. A ciò si aggiungano una serie di ragioni medico-legali e amministrative, che – in Italia anche attraverso specifiche leggi nel 2014 e 2016 – hanno sempre più vincolato i medici all’osservanza di protocolli e le linee guida stabilite da istituzioni scientifiche statali, quali l’Istituto Superiore di Sanità o il Ministero della Sanità, e società scientifiche riconosciute. La legge lascia un margine di discrezionalità ai medici, che hanno ancora in teoria la libertà di cura. Tuttavia, se un medico si discosta da protocolli e linee guida, deve giustificare questo scostamento e sincerarsi che il paziente sia d’accordo con queste sue scelte. Questo principio, la necessità di un consenso informato ogni qual volta un medico non segua linee guida fissate, è in teoria comprensibile, non fosse che spesso un malato avrebbe voglia di dover non essere chiamato a decidere ma di avere consiglio. A tutto ciò si aggiungono una serie di problematiche amministrative e contrattuali specifiche per i medici che lavorano nel sistema sanitario nazionale, i quali – se non rispettano protocolli e linee guida – corrono il rischio di perdere le proprie coperture assicurative ed esser soggetti a provvedimenti disciplinari.

Ma lei, dunque, è contro le “linee guida”?

No, assolutamente. Possono essere utilissime affiancate al ragionamento clinico. La questione è che ogni essere umano è un caso a sé stante e va valutato come tale. Che cosa chiede un paziente? Di essere riportato nell’ambito di parametri statistici di normalità e di salute? Ma proprio per niente. Un paziente chiede di che ci qualcuno si prenda cura di lui. C’è una differenza fondamentale tra “curare” e “prendersi cura”. “Curare” vuol dire riparare un carburatore che non funziona ed è quello che accade spesso oggi: la medicina tecnologica basata sui dati lo sa fare bene, non c’è dubbio. “Prendersi cura” significa, invece, domandarsi cosa sia per quella specifica persona la “salute”, quale sia il suo “bene”. Si tratta di una questione complicata, non c’è dubbio che il medico debba essere umile, debba evitare l’arroganza di decidere da solo quale sia il bene del paziente, Un medico onesto deve sapere di non sapere: sempre porsi domande e porre domande. Eppure, in ultima istanza, se il medico non cerca di capire cosa sia il bene per il malato che si è rivolto lui e non cerca di realizzarlo, diventa un truffatore perché non rispetta il contratto terapeutico. Cos’è il bene per quel mio determinato paziente? Avere il colesterolo LDL entro i valori fissati dalle ultime linee guida dell’American College of Cardiology (società, per altro, sponsorizzata da case farmaceutiche produttrici di farmaci per abbassare la colesterolemia) oppure avere il colesterolo un po’ più alto ma godersi un piatto di formaggio e un bicchiere di vino ogni tanto? Ho fatto un esempio banale, ma credo che si capisca cosa intendo.

Del resto, se un medico si limita ad applicare in maniera pedissequa linee guida create da altri o dall’intelligenza artificiale, non si capisce cosa serva più. Se un medico è solo un esecutore di algoritmi, allora le macchine possono farlo in maniera molto più efficace e sicura.

Quindi lei crede che il problema sia la “disumanizzazione” della medicina moderna?

Sì e no. Non c’è dubbio che la medicina tecnologica basata sui dati sia “disumanizzata”, ma non ne consegue automaticamente che ciò dispiaccia ai pazienti. La medicina tecnologica è una medicina che ha conseguito risultati straordinari in termini di guarigioni dalle malattie. In questo senso, i pazienti sono soddisfatti dei suoi risultati. Poi, non si scordi tutte le cose che le ho detto in precedenza, in particolare rispetto alla perdita di qualità “umana” dei medici. I pazienti si rendono conto che spesso i medici oggi sono disinteressati umanamente a loro, incapaci di entrare in relazione, di provare simpatia (preferisco questa parola a quella che va più di moda, “empatia”). È molto difficile affidarsi a qualcuno se non abbiamo piena fiducia nella sua “umanità”. In un contesto in cui ci si fida poco dei medici è allora molto meglio la medicina tecnologica. I pazienti a volte preferiscono medici frettolosi, poco attenti al rapporto umano, ma almeno scientificamente efficiente e aggiornati. Nella mia professione di psicoanalista, vedo abbastanza bene questo tipo di contraddizione: non pochi pazienti oggi chiedono soprattutto farmaci o rapidi interventi comportamentali che siano in grado di riportarli a un discreto funzionamento psicologico senza troppe complicazioni. L’idea che è un trattamento psicologico possa e debba andare oltre la risoluzione immediata dei sintomi è oramai molto lontana da tante persone. Per loro, il medico, persino quel quello che fa lo psicoterapeuta, deve essere solo un meccanico che ripristina una funzione alterata.

Mi colpisce questa rappresentazione. Da informatico resto quasi turbato da questo: eravamo convinti che gli strumenti informatici ci avrebbero liberati dagli errori, mentre ci siamo ritrovati con delle macchine dalle quali siamo dipendenti. Qual è lo scenario visto dal punto di vista medico?

Sui motivi per cui la nostra società si è sviluppata soprattutto in senso tecnologico sono stati versati i leggendari fiumi di inchiostro. Economisti, sociologi, filosofi, teologici, antropologi: ciascuno ha fornito la sua spiegazione. Dal mio punto di vista, mi sembra che la tecnologia sia servita e serva agli esseri umani soprattutto per evitare i lavori più faticosi, noiosi, meno gratificanti, tant’è che il suo sviluppo coincide grossomodo con la fine della schiavitù. Le macchine servono a fare cose che gli esseri umani non hanno voglia di fare, una volta che non ci sono più schiavi da impiegare al posto loro. L’esempio che faccio spesso è quello della nascita delle macchine calcolatrici. Il primo calcolatore nasce nel 1600 ed è un’invenzione di Pascal. Blaise Pascal fu uno dei più grandi matematici (contribuì, tra l’altro, alla nascita del calcolo delle probabilità), filosofi e teologi dell’epoca barocca. Pascal era figlio di un esattore delle tasse nell’Alta Normandia, sotto il regno di Luigi XIV. Quando il giovane Blaise aveva diciannove anni, il padre lo mise a verificare i conti, così il poverello fu costretto a passare le sue notti a rifare i calcoli per controllarli. Immagini quanto un giovane di meno di vent’anni fosse contento di trascorrere le serate in questo modo. Probabilmente io o lei avremmo cercato di “imboscarci” ma Pascal, che era un genio, cercò invece una soluzione diversa: inventare una macchina che facesse i calcoli al posto suo. Questa macchina – che ora è in un museo a Parigi e fu in seguito chiamata “Pascaline” – fu il primo calcolatore meccanico nella storia dell’umanità e ancora i calcolatori degli anni 1960 funzionavano secondo i suoi principi. Questa storia divertente spiega bene qual è la spinta a creare nuove tecnologie: far fare da macchine compiti che noi troviamo noiosi e che le macchine possono fare più rapidamente e con meno errori di noi.

L’intelligenza artificiale alla fine è soltanto uno strumento di calcolo potentissimo al di là di ogni immaginazione ma che nulla ha a che vedere con l’intelligenza vera. Esattamente come un microscopio elettronico, che vede cose per noi impensabili. Ma lei direbbe mai che un microscopio elettronico “vede”? No, perché un microscopio elettronico non vede nulla, permette a noi di vedere. Lo stesso fanno un telefono cellulare o una macchina da corsa: le tecnologie sono protesi che permettono agli esseri umani di fare quello che, senza tecnologia, non sarebbero in grado di fare. L’intelligenza artificiale è un amplificatore della nostra capacità di calcolo: non sostituisce l’intelligenza, ma ci leva la fatica di calcolare, attività in sé stessa fondamentalmente noiosa pure per i matematici di professione.

Però c’è un aspetto importante e complicato, ed è quello riferito alla gestione dei big data. Ricordo che all’università, ormai sono passati più di vent’anni, durante il corso di intelligenza artificiale, si considerava la valutazione delle potenziali patologie associate ai segni. Uno degli esempi che si faceva, ripeto su uno studio prima del 2000, riguardava l’individuazione della tubercolosi, partendo da questa considerazione: i medici statunitensi non erano più in grado di conoscere i segni perché pensavano ad altre patologie.

Allora, trovare correlazioni già predeterminate permette di fare espandere la conoscenza. Ma quando invece la correlazione viene fatta in modo automatico e noi, gli esseri umani, ne perdono il controllo, lì entriamo in un altro mondo.

Guardi, le ripeto in un diverso contesto quello che le ho già detto a proposito delle linee guida. Io non ho proprio nulla contro l’intelligenza artificiale: se è utile, ben venga. Quando io mi sono laureato, nel 1981, nel reparto dell’ospedale San Giacomo di Roma dove ero assistente, per evitare di mandare troppi esami del sangue in laboratorio, alcuni di questi esami li facevamo direttamente noi in reparto. Uno di questi, l’esame emocromo, lo si faceva al microscopio ottico, usando un particolare vetrino retinato che, una volta colorato il campione, permetteva una conta probabilistica degli elementi corpuscolati, globuli rossi e bianchi. Un lavoro molto noioso che certo non faceva il primario ma che toccava a noi neolaureati. La precisione, ovviamente, era abbastanza approssimativa e sono sicuro che diminuisse progressivamente più noi ci si annoiava e che avesse poi veri crolli se, per caso, uno di noi aveva fretta di terminare per andare, magari, al cinema. È chiaro che nel momento in cui si mette la provetta dentro una macchina, e la macchina conta con precisione assoluta tutti i globuli rossi e bianchi, è meglio no? Non dobbiamo rinunziare a questo. Però questo progresso dovrebbe dare al medico il tempo, magari, di parlare col paziente. Potrebbe essere un guadagno per tutti. Però, se invece, una volta che ho una macchina che fa l’emocromo, il tempo che risparmio io lo uso per stare su Instagram a guardarmi i reel, allora c’è qualcosa che non gira in questa storia. In realtà ho soltanto perso tempo e non l’ho acquistato.

Questa è la visione, una visione quasi di profondità perdendo completamente la visione periferica, quella che poi ci permette di allargare la visuale su quello che è la qualità della vita, quello che è il rapporto col paziente. Veramente molto interessante. Questo poi mi colpisce, e metto la mia visione da informatico. Ho sempre utilizzato le videoconferenze, le call conference, per parlare con i colleghi, ma non mi rendevo conto di quanto invece il rapporto umano, quello che poi si aveva comunque in ufficio, fosse fondamentale nel mantenimento del team, nel mantenimento dei rapporti di reciproca stima e fiducia.

Questa cosa è cambiata, passando tutti e solo in videoconferenza è stato veramente un rapporto completamente diverso. E qui mi interessava anche rispetto alla sua professione, quanto c’è di diverso nell’avere rapporti virtualizzati rispetto ad averli di persona?

Bella domanda. La presenza è una questione che non riguarda nessuna modalità sensoriale precisa. La presenza è qualcosa di sfuggente che ha al suo interno tantissime componenti, se volessimo scomporle si potrebbe forse anche: si va dall’odore, ai ferormoni, alle vibrazioni fisiche, quelle dovute al movimento dell’aria che un corpo provoca, allo sguardo, ai rumori impercettibili che ogni corpo genera, alla proxemica, e così via. Questa infinità di elementi si ritrova nella comunicazione umana. Non è necessario fare grandi discorsi complicati, basta riferirsi a un’esperienza che chiunque di noi può fare. In una sala concerti, in un jazz club, in un teatro, ci si rende ben conto come la presenza sul palcoscenico di un attore oppure di un suonatore o un cantate, sia un’esperienza profondamente diversa dal vedere o ascoltare un programma registrato. Anche semplicemente se si è tra amici e uno si mette al pianoforte a strimpellare o prende la chitarra e canta, si crea una profondità comunicativa che nessun metaverso riuscirà mai a replicare. Perché? Perché in qualche modo, c’è qualcosa che riguarda proprio la nostra intima umanità. Pensi che un bambino di pochissimi giorni, già al secondo o al terzo giorno di vita, conosce e riconosce gli occhi di chi si prende cura di lui ed è in grado di reagire con un sorriso o con una smorfia a seconda di come quegli occhi si muovono e che cosa gli comunicano. Non riconosce ancora la persona, perché ha una difficoltà di messa a fuoco: se dovesse vedere il profilo della madre, o del padre, o dell’infermiera, non li riconoscerebbe. Eppure, reagisce allo sguardo. Cos’è la presenza degli occhi? Ci pensi, provi a rispondere se ci riesce.

Nel Medioevo ci fu un periodo in cui il potere centrale, del re o dell’imperatore, era molto debole mentre era grande il potere dei feudatari, delle città stato e dei comuni. Se l’autorità centrale si fosse limitata a pubblicare editti senza mai mostrarsi, dopo un po’ nessuno avrebbe più obbedito e pagato le tasse. Non i contadini, ma i nobili, perché un nobile che non vedeva il re o l’imperatore, dopo un po’cominciava a sperare di esserselo levato di torno per sempre. Allora tutti i grandi sovrani, come i sovrani di Francia, una volta l’anno – normalmente in primavera, quando arrivava il bel tempo – si muovevano nel loro Regno andando a benedire di qua e di là i sudditi. Dopo che erano stati fisicamente in un posto, allora lasciavano frequentemente un segno, ad esempio una statua o un dipinto, che era il modo dell’epoca per essere presente virtualmente. Però, prima, era necessaria la presenza fisica. Questo è esattamente il problema che abbiamo oggi. Si può fare una videoconferenza – ci mancherebbe altro – o l’insegnamento a distanza, così come un medico, persino uno psicoanalista, può curare un paziente a distanza. Si può fare tutto, se le circostanze lo impongono. Ma il virtuale ha senso soltanto se c’è stata una presenza prima, se la persona ha percepito almeno una volta la presenza fisica del corpo dell’altro. Questo perlomeno è valido per tutte quelle professioni dove il rapporto umano è fondamentale.

Devo dire, che questo è vero anche per l’informatica, come ho notato personalmente: manca il concetto del team. Cioè, non si lavora più “in team”, dopo più di due anni praticamente sempre a distanza, e non ci si vede personalmente, ma si lavora come somma di individualità.

Il nostro mondo sta procedendo verso la digitalizzazione e dematerializzazione di tutto.

A partire dal denaro, sino ai rapporti umani, all’educazione, alla medicina, noi viviamo in un mondo che si sta progressivamente dematerializzando, persino il sesso è per buona parte dematerializzato e masturbatorio.

Le persone saranno pure soddisfatte, non lo discuto, ma sono anche sempre più rincretinite.

E, oltre un certo livello di stupidità, viene minacciata anche la felicità, perché la felicità richiede comunque un minimo di intelligenza per apprezzare le cose che abbiamo intorno. Per apprezzare il piacere della vita, un po’ di intelligenza ci vuole e invece più si dematerializza, più si diventa stupidi e infine infelici. Quindi, per concludere tornando alla sua domanda iniziale sullo stato di salute degli italiani, la mia risposta è che, se la salute ha a che vedere in qualche modo con la felicità, allora c’è davvero da essere preoccupati.

Anna Crispino, napoletana, nata nel 1972, canta per amore della musica. Vive e lavora a Roma, impegnata nel sociale. Arte terapeuta ad indirizzo psicofisiologico integrato, musico-terapeuta, counselor, mediatrice familiare con esperienze in ambito socio-sanitario. Ha lavorato con minori a rischio, pazienti psichiatrici, Alzheimer e donne che hanno subito violenze. Ha collaborato con l’Aref (Associazione per la Ricerca sulla Epilessia Farmaco resistente – Onlus) per un progetto di musicoterapia nei reparti neuropsichiatria e neurochirurgia infantile del Gemelli di Roma.

“Da tutte queste esperienze ho capito che l’arte e la musica riescono a tirar fuori il non-detto da tutti noi e ci sollevano dalle pene”

Anna, volevo partire dai tuoi dati biografici e dal tuo percorso professionale ma, trovando molti riferimenti e riflessioni nel tuo bel libro pubblicato lo scorso anno dalla casa editrice napoletana Martin Eden “Carlo Delle Piane. L’uomo che ho amato”, partiamo da questo che per me è stata una vera carezza per l’anima. Pupi Avati, che ne ha curato la prefazione, lo ha definito un “diario d’amore”. Puoi dirci cosa ti ha spinto a scrivere questo libro ?

Il voler omaggiare un grande attore, sicuramente. Dato che già esisteva una biografia di Carlo in cui l’artista era già stato raccontato, mi interessava raccontare l’uomo, con le sue fragilità, le sue passioni e le sue malinconie. Soprattutto volevo raccontare l’incontro speciale tra due anime che seppur diverse su alcuni punti di vista, erano anche molto simili. È stato incisivo l’incontro con la casa editrice Martin Eden, che mi ha proposto di fare questo omaggio a Carlo e con la loro sensibilità e l’attenzione che ho trovato mi ha permesso di dare forma a questo libro che per me è stato anche in qualche modo terapeutico, un’elaborazione della separazione.

Nel libro parli di come hai conosciuto e ti sei innamorata di Carlo Delle Piane, che poi avresti sposato nel 2013 e che tutti conosciamo come protagonista del cinema italiano in oltre cento film con grandi registi. Mi ha colpito la casualità e nel contempo l’importanza che questo evento ha avuto nella tua vita, quasi come una profezia che si autoavvera. Non a caso il capitolo s’intitola il “Volo dell’Anima”. Puoi dirci qualcosa di più su questo incontro e le tue riflessioni a riguardo?

Penso che l’incontro tra me e Carlo non sia stato un caso. Ci siamo incontrati in un luogo (l’ex-manicomio di Santa Maria della pietà) dove per la prima volta avevo messo piede, perché ero andata a fare una passeggiata e a leggere, mentre invece Carlo era a fare delle prove. In tanti anni io non ero mai andata e neanche lui. Conoscendo Carlo, probabilmente se non fosse stato per lavoro non ci avrebbe mai messo piede, e quindi questa sincronia di trovarci lì, in quel posto, a quell’ora, mi ha fatto sempre pensare che sia stato il destino. Fu un incontro magico, ritrovarmi davanti il mio attore preferito mi spiazzò, ma mai avrei immaginato che le cose avrebbero preso la forma che poi hanno preso. La vita ha fatto sì che ci incontrassimo e che condividessimo un pezzo importante delle nostre esistenze.

Qual è stata l’importanza di Napoli, la città in cui sei nata, per la tua vita e la tua carriera artistica? In realtà, sempre nel libro, si parla nel capitolo “Le città amate”, di tanta altre città, ovviamente Roma, dove vivi e lavori, poi di Firenze, Alghero e Parigi. A ciascuna sono legati dei ricordi e ognuna ha rappresentato qualcosa di importante. Ce n’è qualcuna particolarmente significativa di cui vuoi parlarci e che rappresenteresti con una parola o un’immagine?

Nascere a Napoli è stato sicuramente un dono. La città è stata centrale nella mia vita, anche per la musica napoletana che è molto rappresentativa per me e che sicuramente mi ha salvato. Se dovessi rinascere lo farei sicuramente a Napoli, che è un luogo sacro e unico fatto di accoglienza, generosità e bellezza.

Per quanto riguarda le altre città citate, ognuna di esse ha un posto speciale dentro me, ma sicuramente Parigi è la città che più di tutte è stata importante. È stata il sogno che mi ha salvato, come si capisce anche nel libro.

La tua attività professionale è molto eclettica e varia, cantante, arte-terapeuta, counselor, mediatrice familiare e impegnata nell’ambito socio-sanitario. Puoi raccontarci il tuo percorso artistico e professionale e come si coniuga a quello di cantante?

Il mio percorso artistico nasce da molto lontano, nel senso che ero ragazzina e già cantavo nei locali. Ricordo che cantavo Mina ogni sabato sera, portando questo repertorio con un pianista. Poi ho scelto la musica napoletana, ho studiato canto e man mano il sogno ha preso sempre più forma con diversi artisti, fino al maestro Colicchio con cui abbiamo dato forma a diversi spettacoli in diversi teatri, anche con lo stesso Carlo. Parallelamente, avendo sperimentato la musica anche come forma terapeutica per andare a lenire alcune ferite e dolori dettate da esperienze di perdite premature della mia vita, sentivo anche il bisogno di trasformare questo dolore in una risorsa. Fin da ragazzina ero molto portata ad aiutare gli ultimi e chi era in difficoltà, atteggiamento che viene

dalla mia famiglia nella quale respiravo sempre grande generosità. Facendo degli studi specifici all’università ho poi iniziato a lavorare prima con i minori a rischio, poi nell’ambito psichiatrico, poi con i bambini oncologici al Gemelli, specializzandomi poi in Arteterapia a indirizzo psicofisiologico integrato alla Sapienza e, ancor di più con la specializzazione in Musicoterapia, ho unito le mie grandi passioni: la musica e la psicologia.

Nel tuo libro sono citate diverse canzoni ed autori, da Aznavour a Battiato da Billie Holiday a Jacques Brel, colonne sonore della tua vita. Qual è quella che in particolare ti è più cara? Ma ci piacerebbe sapere quella del tuo repertorio che ti piace più cantare o meglio ti rappresenta.

Molto difficile scegliere. Sicuramente La cura di Battiato, un brano che ascoltavamo sempre io e Carlo e che incidemmo con l’aiuto di Franco, che oltre a essere un artista eccezionale è stato anche una figura importante nella mia vita. Sono però molto legata anche ad Aznavour. Tra le canzoni che canto non posso che citare Maruzzella che è stato il mio cavallo di battagli fin da bambina, il mio stesso soprannome è Maruzzella. L’ho fatta in tutte le versioni possibili. Dovendo scegliere una sola canzone quindi dico questa anche per l’aspetto affettivo e per l’amore che ho per Carosone.

Nel libro parli di come la passione per il canto sia andata di pari passo con il lavoro di arte terapeuta, generando anche un conflitto interiore che hai cercato di “sanare” in qualche modo, almeno da quello che ho colto, specializzandoti in musicoterapia. Ci potresti spiegare meglio in cosa consiste questa tua attività?

La musicoterapia, come ho già detto nella domanda precedente, rappresenta la cura attraverso l’arte basandosi su un modello specifico, quello del professor Vezio Ruggeri, che è un modello psicofisiologico. Il professore sottolinea come mente e corpo siano una cosa sola e andando a lavorare sul rilassamento andiamo a lavorare anche sulle emozioni. Meno tensioni abbiamo e più emozioni rilasciamo e andiamo a riscrivere la nostra storia anche con una postura diversa nel modo in cui stiamo nello spazio. Non è facile da spiegare a voce, il mio è un lavoro che si basa sull’esperienza, fatto di alchimia. Non preparo nulla prima di fare i laboratori, perché in base alle persone che ho propongo un certo tipo di esperienza. Sicuramente la poesia è uno strumento che uso molto, attraverso la scrittura si fa una fotografia di un momento e si ragiona su cosa si può fare per stare meglio. Il lavoro è fatto attraverso l’ascolto della musica, le immagini, il movimento, l’ascolto. Si lavora su tutto il corpo, dallo sguardo al movimento delle mani e si usa molto l’immaginazione perché tutto ciò che si immagina è.

Il libro è strutturato in undici capitoli, ciascuno aperto da un passo di una poesia o da una riflessione di un intellettuale. Puoi dirci come li hai scelti, se c’è un filo conduttore e se magari ce n’è qualcuno che ti è particolarmente caro ?

Mi sono confrontata con l’editore, con cui abbiamo lavorato con una grande intesa e ascolto reciproco. Sono tra gli autori o le citazioni che preferisco. Sicuramente Bobin è quello a cui sono più legata. Riesce sempre a commuovermi ogni volta che leggo una sua opera. Purtroppo è venuto a mancare poco tempo fa, una grande perdita sul piano del nutrimento dell’anima. Il filo conduttore è dare voce all’anima, qualcosa che ho voluto condividere con gli altri perché la poesia per me è un modo per esprimersi e andare in profondità.

Il libro è dedicato a tua madre, tua figlia e ad Andrea Purgatori. Di tua madre mi ha colpito molto la sua dipartita nel giorno del tuo 11° compleanno, cosa che ti ha segnato per tutta la vita, come credo quel ventitré agosto del 2019. Puoi dirci di più anche sulla tua amicizia con Andrea Purgatori, la cui recente e improvvisa scomparsa ci ha colpito tutti inaspettatamente anche per le modalità con cui è avvenuta?

La perdita di Andrea Purgatori come professionista è stata grande per tutti quelli che lo conoscevano attraverso i suoi scritti e i suoi programmi, come ogni volte che si perde una persona di tale integrità e serietà. Per me è stata una perdita personale, è stata una persona importante nella mia vita e ancora sto elaborando questa separazione avvenuta come uno strappo, proprio come quella di mia madre. Mentre Carlo l’ho accompagnato alla morte standogli vicino fino all’ultimo, nel caso di Andrea è stato come un fulmine a ciel sereno. Un momento molto difficile arrivato nel momento della chiusura del libro ed era giusto omaggiarlo e ricordarlo, perché le persone che abbiamo amato vivono attraverso il ricordo e gli affetti.

Cosa significa custodire la memoria di una persona come Carlo Delle Piane che, al di là del suo privato con una grande e complessa personalità che pur è inscindibile dall’attore come ben si evince dal tuo libro, è stato un grande interprete pluripremiato del cinema.

Custodire la memoria di Carlo è un grande dono della vita e anche una grande responsabilità. Come dicevo nella domanda precedente, ci sono persone che hanno lasciato un segno perché hanno amato quello che facevano e sono arrivati al cuore delle persone emozionando. Hanno toccato corde che ci hanno permesso di metterci in contatto con parti nostre nascoste, ci hanno fatto sognare, ci hanno reso la vita più leggere per certi versi. Ecco perché sono sempre pronta a ricordare Carlo e ringrazio molto la casa editrice Martin Eden e tutto il gruppo di lavoro che mi ha sostenuto perché è bello quando giovani così vogliono fare un omaggio ad un attore anziano che però ha dedicato settant’anni di vita al cinema. È veramente un gesto d’amore

Nel ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato e raccomandando il tuo libro, ci lasciamo con un’ultima domanda sui tuoi progetti futuri sia artistici sia professionali nei vari campi a cui ti stai dedicando e se hai qualcosa di particolare su cui stai lavorando o che ti sta a cuore comunicarci.

Sono io che ringrazio voi, persone che danno spazio alla culture e all’arte. Per quanto riguarda i progetti futuri sicuramente continueremo a portare il libro in giro, proprio nei prossimi giorni andrò a Parigi per parlare di un’eventuale presentazione. Sto preparando dei concerti dove farò degli omaggi a Carlo. Partiranno dei progetti nelle carceri per l’educazione al sentimento, legati alla violenza sulle donne, che ho dedicato ad Andrea Purgatori. Poi altri progetti legati alla musicoterapia che partiranno quest’anno, la collaborazione con il Gemelli e con l’associazione Aref. Cose in cantiere che spero possano prendere forma e farmi continuare il lavoro che amo, sia quello di cantare che quello di curare, e per lo meno far del bene, con la musica.

Vi ringrazio ancora di cuore e un in bocca al lupo per il vostro giornale, a presto.

** Le opere fotografiche sono state gentilmente concesse dall’artista **

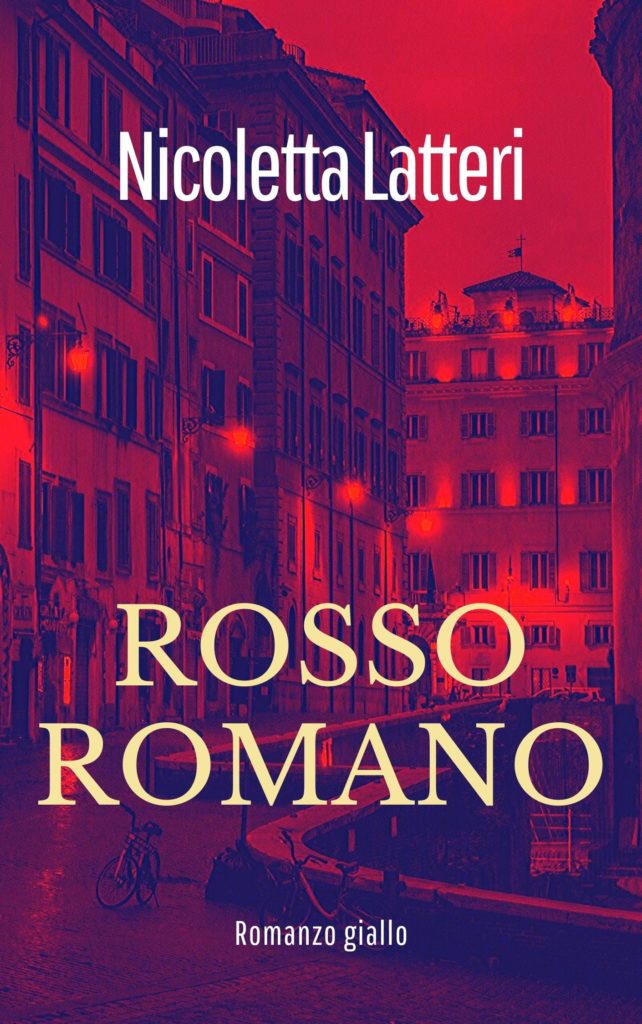

Nicoletta Latteri, scrittrice ed archeologa, nasce in Germania da padre italiano e madre tedesca. Laureata in Archeologia all’università di Bonn, si trasferisce a Roma per questioni di studio, dove resta per amore della città. Dopo un brutto male, decide di scendere in politica per poter incidere maggiormente sulla difesa dei Beni Culturali e la Cultura del territorio. Ex Presidente della Commissione Cultura dell’VIII Municipio di Roma, oggi si batte in difesa della creatività e del patrimonio storico-artistico italiano.

L’abbiamo incontrata in occasione del suo nuovo romanzo, Rosso Romano.

Gentile Nicoletta, ci può descrivere, innanzitutto, il Suo stato d’animo, le Sue sensazioni personali? Come sta vivendo questi giorni così unici della nostra storia?

Difficile da dire, pensavo di essere forte e superare il tutto abbastanza indenne, però non è proprio così, la realtà è sempre diversa da quanto si crede. Mi è sempre stato chiaro che il mondo in cui viviamo non fosse così sicuro e consolidato come ci piace credere, ma vederlo crollare in così breve tempo è tutt’altra cosa. Inoltre penso che il peggio debba ancora venire, perché andiamo incontro a una crisi economica senza precedenti. Alla fine ce la faremo perché siamo maestri nell’arte di arrangiarci, però sarà dura.

Veniamo subito al Suo bel libro, “Rosso Romano”. Che tipo di viaggio personale ha compiuto per scrivere questo libro, che viaggia tra le mura della città eterna ed apre a ragguardevoli combinazioni di spazi e visioni?

Diciamo che avevo cominciato a scriverlo già prima della quarantena, però era solo sbozzato. Rosso Romano è stato scritto durante il lockdown e quindi in qualche modo ne risente, vi è questa sensazione di muoversi ai bordi di un baratro. Più che un viaggio personale, ho voluto descrivere una Roma fatta di mille voci diverse e corali allo stesso tempo, che per quanto brutale ha il dono unico di riuscire a rimanere umana. Per questo come protagonisti ho scelto dei ragazzi dei nostri giorni che cercano di guadagnare qualcosa per mantenersi agli studi, l’unica particolarità è che lo fanno compiendo furti d’alto livello, e a un certo punto, loro malgrado, sono costretti a confrontarsi con la pressione passato e con la violenza delle lobby di potere odierne.

In qualche modo la stessa città di Roma in Rosso Romano assume la dimensione di un personaggio ingombrante, un Giano bifronte, che può essere sia benevola che sanguinaria.

Una prima impressione che abbiamo avuto di questo Suo testo riguarda la sensazione che l’autrice voglia farci “annusare” il mondo della Chiesa, molto legato agli affari materiali piuttosto che alle grandi questioni spirituali… ci sbagliamo?

No, ho voluto seguire un certo realismo, il romanzo mostra una Chiesa divisa tra affaristi e chi si impegna sul territorio e cerca realmente di aiutare chi è in difficoltà. Un’antica lotta intestina della Chiesa, in fondo niente di nuovo.

Anche da un punto di vista squisitamente metafisico, nel libro si percepisce l’attenzione di un certo mondo ecclesiastico nei confronti dell’immaginario esoterico, che distorce il senso del messaggio cristiano…

Se si va a visitare l’Appartamento Borgia nei Musei Vaticani, si può ammirare una bellissima collezione di simboli e messaggi esoterici. Fa parte della storia della Chiesa che ha combattuto l’esoterismo e in parte ne ha subito il fascino, non dobbiamo dimenticare che la Chiesa, soprattutto quella antica, è stata molto eclettica e ha sempre assorbito molto dal mondo circostante. Nel romanzo si parla anche di alchimia, che, prima di essere condannata, era ampiamente praticata dagli ecclesiastici, S.Tommaso d’Aquino e S.Alberto Magno ad esempio erano grandi alchimisti. Con questo voglio solo dire che le cose, anche metafisiche, non sono sempre tutte nere o tutte bianche e che un po’ di esoterismo non incide sul messaggio evangelico che ha tutt’altre basi.

Molto accattivante è comunque la figura della volpe, alias Marco, che dopo aver viaggiato tra operazioni di riciclaggio di denaro sporco attraverso le opere d’arte, sembra giungere ad una volontà di redimersi. Si è ispirata a qualcuno o a qualche situazione particolare nel tratteggiare questo personaggio?

Ammetto di essermi ispirata ad Arsenio Lupin di Maurice Leblanc e alla sua versione moderna di Lupin III. Il mio romanzo ha forti influssi manga nella concezione delle scene e dei personaggi, questo perché mi ha sempre affascinato la capacità creativa dei manga e l’originalità delle storie narrate o meglio disegnate che non trova eguali in altri ambiti artistici. Nel mio romanzo c’è molta fantasia, ma non credo di arrivare ai manga o anime.

Comunque ha colto nel segno, c’è una forte volontà di cambiare vita nel personaggio principale, ma anche in altri secondari, cosa che continuerà negli episodi successivi, dove, senza spoilerare, la banda della Volpe diventerà qualcosa di simile ai “Monuments men”.Chiudiamo con una curiosità personale. Quale attore immaginerebbe nell’interpretazione della volpe se dal Suo libro un giorno venisse ispirato un film?

Domanda difficile, La Volpe è un tipetto particolare né bello né brutto, il bello di Rosso Romano è Raffaele il killer e volendo anche il frate che fa l’hacker è più bello del protagonista, forse pensando ad un attore italiano… Fabio Rovazzi.

Non è così facile riconoscersi negli errori che facciamo. Non ci riconosciamo nei clamorosi abbagli che hanno cambiato il corso della nostra vita, né nei piccoli errori di valutazione che commettiamo tutti i giorni nostro malgrado. Poi se a far notare l’errore è un’altra persona, beh allora possiamo arrivare anche a negare il fatto stesso che sia un errore o possiamo essere più o meno accoglienti o accondiscendenti in base al grado di intimità che abbiamo con quella persona. Ma in generale quel “noi stessi” che erra, che sbaglia, che fallisce, che si trova in un percorso lontano dal proprio obiettivo, è una entità dalla quale ci si vuole distaccare, senza riconoscerla. Neghiamo la possibilità di fallire o, forse più propriamente, neghiamo che possiamo fallire.

Mi viene in mente il dipinto di Magritte dove un uomo si guarda allo specchio, ma non si può riconoscere nella figura specchiata perché è girato di spalle. Lo specchio non lo riflette, non lo riproduce (in effetti il titolo del quadro è “Non Riproducibile”)

La nostra società è attratta dal successo – che è obiettivamente l’opposto dal fallimento – ma stigmatizza il fallimento come un carattere perentorio, una valutazione sulla storia della persona che ha fallito.

Da qui certo non voglio dire che il fallimento sia una cosa da desiderare, ma una cosa da guardare in faccia, senza il terrore di provarlo.

In Informatica si è sviluppato un paradigma nuovo.

Per l’Agile Development un’avventura imprenditoriale è quella che “riconosce il fallimento” e cerca di massimizzare la velocità di apprendimento data dal fallimento e di ridurne al minimo le conseguenze. Sì perché chi meglio del fallimento ci da la possibilità di apprendere come raggiungere l’obiettivo che cerchiamo?

Il motto di questo metodo è “fail fast, fail often” – fallire presto, fallire spesso – perché si cerca di guardare in ogni percorso quelle caratteristiche che potrebbero far fallire il progetto e far “fallire” quel percorso, invece che l’intero progetto.

Mi piace ricordare che Enzo Ferrari nella fabbrica di Maranello aveva voluto una teca con tutti i pezzi che avevano fatto perdere una gara. Ogni pezzo rotto, ogni pistone crepato, ogni ammortizzatore spezzato, ogni radiatore bucato, ogni valvola divelta dalla potenza del motore, ogni turbo progettato male era lì, conservato con un cartellino con una data e una località, come fossero Coppe, medaglie, Trofei: una teca dove guardare in faccia l’errore e farsi ispirare da quello ogni volta.

Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento palle, ventisei volte i miei compagni di squadra mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato.

Ho fallito. Molte, molte volte.

Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto.

Michael JordanIl tema del riconoscimento è sicuramente uno dei più pregnanti dell’attualità geopolitica, portato prepotentemente alla ribalta dalle guerre russo-ucraina e israelo-palestinese a cui si è aggiunto più recentemente il conflitto “ibrido” con gli Houthi nel Mar Rosso che sta mettendo a rischio l’economia dell’occidente per le sue conseguenze commerciali.

Altri se ne profilano all’orizzonte, dove sembra sempre più prefigurarsi il già teorizzato “scontro tra civiltà” e, comunque, di chi vorrebbe un ordine mondiale diverso, a partire dal fronte dei paesi del BRICS che si sta progressivamente allargando, anche se ancora poco compatto ma con l’obiettivo chiaro di creare un ordine alternativo a quello occidentale.

Non è che tali contrasti, come tanti altri più o meno conosciuti non ci fossero in precedenza, ma si erano forse sopiti nell’indifferenza generale. In particolare, il conflitto più annoso tra Israele e Palestina, la madre di tutte le guerre, perché, mai come in questo caso, si tratta di un reciproco riconoscimento mai avvenuto, alla radice di gran parte dei mali del Medio Oriente e del terrorismo islamico, in cui si è sempre inserito il gioco dei gruppi religiosi, delle potenze regionali e dei grandi attori internazionali.

Eravamo abituati a leggere la “lotta per il riconoscimento”, tema hegeliano per eccellenza, in categorie come quella tra le classi sociali o, secondo il politologo e filosofo Axel Honneth teorico del riconoscimento, come l’ingiustizia di non riconoscere a una persona ciò che gli spetta portandolo all’esclusione sociale. Oggi assistiamo al bellum omnium contra omnes: terrapiattisti contro la scienza, complottisti contro “integrati”, no-vax contro pro-vax, scienziati contro sé stessi, politici in lotta tra di loro (adesso è diventata però una lotta perniciosa che coinvolge le Istituzioni) e, la cosa peggiore, lo scontro fratricida tra interi popoli e tra Paesi.

Quest’ultimo, si dirà, c’è sempre stato ma si pensava fosse ormai superato e mai di ritorno in queste forme novecentesche, con crudeltà che investono popolazioni inermi, con bombardamenti di ospedali, scuole, università e teatri alle porte della civilissima Europa che pensavamo di non dover mai più rivedere.

In questi giorni si sono celebrate la Giornata della Memoria e quella del Ricordo, a monito delle atrocità commesse nella Seconda guerra mondiale che, evidentemente non ci ricordano abbastanza che occorre l’impegno di tutti nel fermare queste disumanità. Il riferimento è in particolare all’Europa e al suo mancato ruolo come attiva costruttrice di pace. Dopo le macerie del 1945, si è dato forse per scontato un automatismo che avrebbe governato la pace e la democrazia e che non fosse invece necessario prodigarsi costantemente per la concordia tra i popoli e per il loro reciproco riconoscimento. È come se, tutti gli sforzi della grande politica internazionale in Occidente, si fossero concentrati sul pericolo comunista, come unico grande male del pianeta.

Nel 1992, dopo la caduta del muro di Berlino, Francis Fukuyama parlò di “fine della storia” che invece è tornata prepotentemente alla ribalta. Sotto la cappa del comunismo covavano infatti molti conflitti latenti, “neutralizzati” dall’URSS che aveva fatto da collante e “garante” del loro contenimento nonché da deterrente di molti altri anche al suo esterno, nel gioco delle sfere di influenza tra le potenze mondiali. In fin dei conti, occorre inoltre considerare che la storia è poi fatta dagli uomini, al di là di teorie su una supposta evoluzione dell’umanità.

Nel rapporto Censis 2023, sulla situazione sociale del nostro Paese, si parla di “sonnambulismo”, di un paese impaurito ma inerte e cieco di fronte ai presagi. Questa è però la situazione un po’ in tutta l’Europa, e forse, con i dovuti distinguo, in tutto il mondo occidentale. Quest’ultimo credeva di aver conquistato una posizione di benessere e rendita, senza fare i conti con il resto del pianeta e senza impegnarsi troppo come costruttrice di pace, che è cosa ben diversa dall’ “esportare” la democrazia.

La situazione chiama in causa le radici della democrazia stessa. Come affermava il filosofo e pedagogista John Dewey, quest’ultima deve poter trarre l’autorità dal suo interno, dalle fondamenta, dal suo demos, ecco perché è così importante l’Educazione, cosa di cui le nostre società sono manchevoli.

Dewey affermava che la bassa interazione sociale, la scarsità di relazioni nello spazio pubblico, diminuisce l’intelligenza collettiva. Ed è proprio quello che sta avvenendo, una società oscurantista che fa sempre meno uso della ragione, preda delle paure e delle fobie e, dunque, facile preda delle false credenze e delle manipolazioni, anche a causa del dominio sempre più invasivo dei social. Ormai anche la Politica ha adottato il modello “followers”. Questo è un altro dei problemi della nostra società che vede sempre di più la riduzione della dimensione pubblica e sociale a scapito di quella individuale e virtuale, dominata dagli algoritmi e caratterizzata dalle cosiddette “casse di risonanza”, le eco chambers, dove risuonano gli echi di tutti quelli che la pensano nello stesso modo o, peggio, abitate dai followers-sonnambuli.

In tutto questo, dobbiamo considerare il decadimento dell’Etica pubblica e il conseguente scadimento della politica, ormai priva di visione e appiattita sul contingente, sempre più ridotta a rappresentazione invece che a rappresentanza. Non a caso, per rimanere a questi giorni, anche Sanremo è la cassa di risonanza di importanti questioni politiche.

Occorre sottolineare come il riconoscimento, a livello individuale, sia un bisogno primario dell’essere umano. Lo stesso desiderio nasce dal bisogno di riconoscimento che caratterizza l’esistenza stessa e la progettualità della persona. C’è la necessità di riconoscimento anche degli stessi desideri e di andare oltre gli echi e le false sirene dei social, che mirano al singolo individuo trasformandolo in un follower di bisogni. Qualcosa che, unito all’uso dilagante e improprio dell’intelligenza artificiale, richiama all’ “automa”. Anche le società dovrebbero però coltivare questo desiderio sulla base di un Ethos che le renda “erotiche” nel senso più squisitamente filosofico del termine.

Giorgia Bellini in prima persona ha sofferto di DCA e per questo ha deciso di voler dedicare la sua vita nell’aiutare tutte le persone che ne soffrono.

Nasce così CORABEA: una startup innovativa che ha realizzato un percorso online personalizzato in base ai bisogni delle persone che soffrono di DCA con un’equipe di più di 30 esperti tra Psicologi e Nutrizionisti specializzati nel trattamento dei Disturbi Alimentari.

I professionisti di CORABEA lavorano con un approccio multidisciplinare lavorando in sinergia tra di loro.

Ogni esperto è tenuto regolarmente a fare formazione con i responsabili per garantire un servizio d’eccellenza. Gli esperti vengono selezionati dall’ equipe al fine di cercare di offrire la migliore qualità ed esperienza a tutti i clienti.

Il servizio sarà dunque una applicazione innovativa, la prima in Italia, che offrirà supporto a chi soffre di DCA e verrà lanciata durante l’evento di sensibilizzazione del 15 marzo organizzato dal team alla Sala dei Notari a Perugia (Palazzo dei Priori), grazie al supporto del Comune, della Regione, della USLUmbria1 e dell’AFAS Perugia.

Vi è mai capitato di avere l’impressione che sia la vostra vita a vivere voi? Di sentirvi scorrere tra le dita infiniti attimi tutti uguali a se stessi? Di sentirvi come su un treno in corsa con destinazione sconosciuta, talmente veloce da impedirvi di godere del paesaggio e nella totale impossibilità di scendere? Sul volto l’espressione dell’urlo di Munch: la disperazione di chi non riesce a ricordare da dove viene e dove sia diretto. L’eterno inconsolabile perché la causa del suo dolore è sconosciuta. Nausea e vertigine. Trappola mortale dell’anima. Un’ombra tra le mille sfumature della fragilità umana.

“L’epoca delle passioni tristi” è un libro complesso scritto da due psichiatri, Miguel Benasayag e Gerard Schmit, che ha l’obiettivo di portare alla luce un malessere diffuso, un senso di impotenza e di incertezza, segno di una cultura occidentale malata. La sua complessità sta proprio in un’analisi della crisi storica, che non si ferma quindi solo al mero aspetto psicologico o sociologico e che secondo loro risiede nel non ascolto del disagio giovanile. La tristezza è dunque l’emozione predominante e una condizione sociale. A causarla sarebbero fattori esterni, come la perdita di fiducia nelle istituzioni, problemi globali come la disuguaglianza, l’ingiustizia sociale e l’alienazione. Invitano a riflettere su come questo possa diventare uno strumento per mantenere lo status quo e impedire un cambiamento sociale, ma contemporaneamente suggeriscono di aprirsi alla possibilità di trasformare queste emozioni in una forza trasformativa sociale ed individuale.

Umberto Galimberti ci aiuta nell’analisi, sostenendo che l’ottimismo dell’occidente è finito e che il Dio di Nietzsche è veramente morto. La nostra cultura ha due antiche radici: quella greca, unica cultura, secondo Galimberti, che avesse davvero il coraggio di guardare i faccia il dolore, senza ricorrere a speranze ultraterrene, ma che rappresentava un ottimo incentivo per godere del momento, e quella giudaico-cristiana, costruita interamente sulla promessa di salvezza eterna, nella concezione che il passato è il male, il presente è possibilità di redenzione e il futuro è salvezza. Per quanto possa suonare paradossale, lo stesso pensiero lo ritroviamo in Marx, con la differenza che il futuro salvifico è, in questo caso, rappresentato dalla nobile azione umana della rivoluzione, come condizione di riscatto e miglioramento. Il Dio di Nietzsche a questo punto è già tecnicamente morto, nel senso che non è più la chiave di volta, ma in questo contesto storico, i concetti portanti come la scienza, la rivoluzione e l’utopia rappresentano ancora il lume dell’ottimismo.

Oggi la scienza non è più in grado di mantenere le sue promesse e c’è una presa di consapevolezza che il suo sviluppo non coincide con quello della felicità. La rivoluzione, che per Marx era una contrapposizione di volontà, sembra non essere più una possibilità, in quanto è venuta meno la contrapposizione stessa: ora tutto è sottoposto alle regole del mercato.

Il futuro, dunque, da promessa è diventato minaccia e la nostra psiche accoglie le ricadute e la disperazione di un’epoca. I vincoli sociali e affettivi sono al collasso nel nome di un individualismo sfrenato. Per quanto riguarda i giovani e il rapporto con i genitori, possiamo leggerlo nella chiave di un contrattualismo, in cui una mentalità mercantile diventa una modalità educativa.

Alessandro D’Avenia ha definito quest’epoca delle passioni tristi come “questo nostro tempo ebbro di emozioni di superficie, ma assetato di amori profondi, esangue e spento per mancanza di destini tesi a diventare destinazioni…” Questo splendido giovane autore, nel suo libro “L’arte di essere fragili”, ci parla del rifiuto della vita, di “una generazione ora in ansia, ora in fuga dall’esistenza che le è toccata” e si chiede “ma dove sono finite le passioni felici, profonde e durevoli?”

D’Avenia ci confessa che il segreto della felicità gli è stato svelato da qualcuno a cui mai avrebbe pensato: Giacomo Leopardi.

Parlando di Leopardi pensiamo subito a due cose: la gobba e il pessimismo.

Anni e anni di letteratura tra i banchi di scuola, con la complicità di docenti forse poco sensibili, non sono stati clementi con l’immagine di questo poeta del XIX secolo , segnata nell’immaginario comune da sofferenza e isolamento. Ma Leopardi è lontano dall’essere solo un “poeta malato”. È stato un osservatore acuto del mondo che lo circondava, della bellezza e della grandezza della natura.

Leopardi, anche nei suoi momenti più bui, ci trasporta in un viaggio attraverso il sublime, rivelando la sua capacità di cogliere l’infinito nel finito e di vedere l’eterno nel transitorio. Il suo superpotere è stato quello di accettare le sue difficoltà e trasformarle in poesia.

Attraverso la sua sensibilità e il suo coraggio, si erge come un modello e come un maestro, soprattutto per i giovanissimi. In un’epoca in cui la società ci fornisce solo istruzioni tecniche, Leopardi ci ricorda l’importanza di vivere appieno, di abbracciare le passioni e i sentimenti che ci rendono umani.

D’Avenia scrive: “Leopardi ebbe presa sulla realtà come pochi altri, perché i suoi erano sensi finissimi, da predatore di felicità. A guidarlo era una passione assoluta. La custodiva dentro di sé e la alimentò con la sua fragilissima esistenza nei quasi trentanove anni in cui soggiornò sulla terra; per questo ebbe un destino scelto e non subito, pur avendo tutti gli alibi per subirlo o per ritirarsi da qualsiasi passione. Fu invece un cacciatore di bellezza, intesa come pienezza che si mostra nelle cose di tutti I giorni a chi sa coglierne gli indizi, e cercò di darle spazio con le sue parole, per rendere feconda e felice una vita costellata di imperfezioni.”

Riguardo alla passione di Leopardi per i cieli stellati:

“Nessuno di noi si sottrae al rito delle stelle cadenti, perché almeno una notte ogni trecentosessantacinque tutti vogliono sentirsi parte di una storia infinita, nella quale al cadere di una stella si leva un desiderio, come se i nostri sogni fossero collegati con i movimenti dell’universo secondo una logica perfetta. Gli antichi, infatti, dicevano che se le stelle non determinano i fatti della vita almeno li influenzano. In quell’istante, immersi nel buio che copre il brutto vizio di non sentirci all’altezza della vita, siamo finalmente titolati a esprimere nel silenzio del nostro cuore ciò che per noi più conta, ciò per cui desideriamo vivere. Quella scia silenziosa di fuoco penetra attraverso i nostri occhi e con il suo ultimo sussulto di fiamma innesca le polveri inerti del nostro cuore, provocando un’esplosione ed espansione inedita. In quel momento sentiamo di meritare la bellezza, proprio per la sua gratuità, e si fa strada in noi la fiducia che la vita quotidiana possa diventare il terreno fertile per coltivare i nostri desideri, perché fioriscano. Sono attimi che mi piace definire di “rapimento”, improvvise manifestazioni della parte più autentica di noi, quel che sappiamo di essere a prescindere da tutto: risultati scolastici, successi lavorativi, giudizi altrui e l’esercito minaccioso di fatti che vorrebbero costringerci entro i confini della triste regione dei senza sogni. In una notte di stelle la parte più vera di noi cerca di farsi spazio.”

Nasciamo tutti con un fuoco che ci brucia dentro, questo fuoco può essere speranza o disperazione, ma forse possiamo attingere alla bellezza delle stelle, dell’arte e della poesia per trasformare questo fuoco in luce viva per il nostro cammino e per aiutarci a vedere ciò che veramente siamo e ciò che siamo in grado di realizzare.

Ho conosciuto Giacinta De Simone, qualche anno fa, in uno dei primi Festival della Sociologia di Narni, adesso arrivato alla sua VIII edizione, dove ci siamo ancora ritrovati. Ci ha subito unito l’interesse per questa materia affascinante e complessa (che è stata anche il suo oggetto di insegnamento nelle scuole), per le sue mille sfaccettature ed implicazioni sociali e politiche ma anche per i suoi riflessi individuali.

Un microcosmo è sempre in rapporto con il macrocosmo che vi viene in qualche modo riflesso. E, forse partendo proprio da questa sua interiorità, che Giacinta De Simone ha sviluppato la sua passione per la poesia, prima ancora che per la sociologia.

Interno ed esterno, interiorità ed esteriorità, individuale e sociale, tutto si lega in questo suo sviluppo intellettuale. Sì, perché solo successivamente ho scoperto che dietro la sociologa, la docente di scienze umane e sociali, la counselor, c’era una poetessa. Scoperta stupefacente perché è raro trovare dei poeti, sarà che è rimasta scolpita nella mia mente l’orazione di Alberto Moravia, pronunciata nell’ormai lontano 5 novembre del 1975 alle esequie di Pasolini, dove affermava in modo accorato “…E poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo…”.

Certo, non si vogliono fare qui paragoni inopportuni o impropri, ma è pur certo che ci sono valide poetesse e poeti seppur nascosti e rari da trovare e ciascuno di loro è un microcosmo che rappresenta un mondo intero affascinante ed insolito.

Per Giacinta De Simone la poesia è una carezza per l’anima e un sogno di vita da parte di una persona molto sensibile, che si rivolgerà poi al sociale, non solo come studio e professione ma anche come impegno e partecipazione. E’ anche una persona estremamente riservata e avvezza alla modestia ma ha partecipato a importanti concorsi nazionali di Poesia e ha pubblicato le sue poesie con diversi editori.

Di seguito, in tema con il riconoscimento dell’altro che abbiamo deciso per questo numero di Condi-Visioni, una delle sue ultime pubblicata da Aletti Editore nel dicembre 2023, recita così:

La mia dedica a te

Tu.

Divini occhi azzurri,

nei quali si legge e “tocca”

l’avvolgente consistenza

d’umanità e d’anima

del tuo infinito.

Ne ho scelte tre dalla sua raccolta personale Poesie Chiare, che sono molto rappresentative del leit-motiv di questo numero.

Poesia blu

Vorrei riversare su di te

non solo poche onde

ma tutto intero il mare del mio amore.

Non un mare scuro che ti sommergesse

senza più lasciarti vedere l’azzurro del tuo cielo.

Un mare chiaro, leggero, trasparente…