“Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero”.

Scriveva così Pier Paolo Pasolini, sul Corriere della Sera del 14 novembre 1974, in un articolo intitolato “Cos’è questo golpe? Io so”. Esattamente un anno dopo (2 novembre 1975), sarebbe stato brutalmente massacrato, in circostanze che nessuno è mai riuscito/ha mai voluto chiarire.

La goccia e il vaso

Dato che parliamo di una delle intelligenze/coscienze più lucide e penetranti del Novecento, è chiaro che Pasolini sapeva perfettamente che, insieme a quell’articolo, firmava anche la propria condanna a morte. Intendiamoci: che la sua fosse una tra le voci più “scomode” e invise al Potere (la P maiuscola per indicare non questo o quel potere né questi o quei potenti ma la natura stessa del Potere: essenza, ragion d’essere e logiche che ne governano, universalmente, l’azione) gli era chiaro da ben prima di quel 14 novembre.

Pasolini, dunque, sapeva di essere “al centro del mirino”. C’è sempre, però, una “goccia” che fa traboccare il proverbiale “vaso”. E non è affatto improbabile che, in questo caso, la goccia sia stata appunto quell’articolo.

Chi gliel’ha fatto fare?

Arriva sempre il momento nel quale il Potere dice “basta!” e tappa la bocca a colpi di martello al “Grillo parlante” di turno. La prima domanda, quindi, che questa vicenda suscita ha il sapore del cinismo andreottiano: “chi glielo ha fatto fare?”. Perché Pasolini decide di scrivere quell’articolo? È vero: è un intellettuale, una “coscienza critica” e il suo ruolo glielo impone. Come è vero che scrivere poesie, romanzi, saggi, sceneggiature, regie, drammi e articoli è il modo che l’uomo ha scelto per adempiere al meglio a tale ruolo.

Essere o non essere

In certi contesti/momenti storici, però, le persone raggiungono quello che potremmo definire “punto di non ritorno”. Si ritrovano, cioè, sole di fronte a sé stesse. Devono decidere se fermarsi o andare avanti. Solo due cose sanno con certezza: fermarsi equivale a perdere la “guerra”; andare avanti equivale a perdere la vita. “Essere o non essere”: dilemma vitale. In tutti i sensi. Di gran lunga il più drammatico. Quello di fronte al quale nessuno vorrebbe trovarsi mai.

Fermarsi o andare avanti?

Le ragioni per fermarsi sono tante. Le conosciamo tutti, le comprendiamo tutti, le condividiamo tutti, le adottiamo tutti. La ragione per andare avanti, invece, è soltanto una: mettere la “causa” per la quale si combatte al di sopra della propria vita. Una scelta radicale che impone una decisione radicale.

La normalità non obbliga alla radicalità

Vorrei che, per un attimo, distogliessimo lo sguardo dalla persona che sta per compiere la sua scelta e lo rivolgessimo alla realtà che l’ha messa di fronte a tale scelta. Una cosa appare evidente: non può trattarsi di una realtà “normale”. La “normalità”, infatti, non obbliga mai alla radicalità. In tempi normali, a nessuno viene in mente di sacrificare la propria vita per una causa superiore. Semplicemente, perché non ce n’è alcun bisogno.

Extremis morbis extrema remedia

Se ci vediamo costretti a “rimedi estremi”, dunque, significa che viviamo tempi “anormali”. Ci troviamo, cioè, di fronte a quei “mali estremi” che impongono, appunto, “estremi rimedi”. “Extremis morbis extrema remedia”, si diceva un tempo. Pasolini, dunque, sa che il male che ha di fronte (il tentativo di eliminare la democrazia e restaurare un qualche tipo di regime neo-fascista) è estremo e richiede cure estreme. Per questo, non smette di lanciare l’allarme né di puntare, pubblicamente, il dito contro coloro i quali considera responsabili di quella deriva.

“Io so – scrive – i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato “golpe” (e che in realtà è una serie di “golpe” istituitasi a sistema di protezione del potere). Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi del “vertice” che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti ideatori di “golpe”, sia i neo-fascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine, gli “ignoti” autori materiali delle stragi più recenti.

Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi, opposte, fasi della tensione: una prima fase anticomunista (Milano 1969) e una seconda fase antifascista (Brescia e Bologna 1974). Io so i nomi del gruppo di potenti, che, con l’aiuto della Cia (e in second’ordine dei colonnelli greci della mafia), hanno prima creato (del resto miseramente fallendo) una crociata anticomunista, a tamponare il ’68, e in seguito, sempre con l’aiuto e per ispirazione della Cia, si sono ricostituiti una verginità antifascista, a tamponare il disastro del “referendum”.

Io so i nomi di coloro che, tra una Messa e l’altra, hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali (per tenere in piedi, di riserva, l’organizzazione di un potenziale colpo di Stato), a giovani neo-fascisti, anzi neo-nazisti (per creare in concreto la tensione anticomunista) e infine criminali comuni, fino a questo momento, e forse per sempre, senza nome (per creare la successiva tensione antifascista). Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro a dei personaggi comici come quel generale della Forestale che operava, alquanto operettisticamente, a Città Ducale (mentre i boschi italiani bruciavano), o a dei personaggio grigi e puramente organizzativi come il generale Miceli.

Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicide atrocità fasciste e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione, come killer e sicari. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti (attentati alle istituzioni e stragi) di cui si sono resi colpevoli”.

Il richiamo della coscienza

Pasolini ha scelto, dunque. Andrà avanti, nonostante sappia benissimo cosa lo attende. Decisione difficilissima e rarissima, comune allo sparuto drappello di quelle anime “nobili” che considerano ineludibile il richiamo della coscienza: magistrati, uomini delle Forze dell’ordine, giornalisti, docenti universitari, politici, sindacalisti, attivisti, sacerdoti, personalità di quella società che chiamiamo “civile” ma che, evidentemente, tanto civile non è. Soprattutto con loro.

Martiri della Democrazia

Pochissimi tra quelli che potremmo definire “martiri della Democrazia dei Costituenti” – Dalla Chiesa (‘82), Falcone (‘92) e Borsellino (‘92: i numeri in parentesi indicano l’anno della loro esecuzione), ad esempio – vengono ricordati solo in occasione di ricorrenze ufficiali. Ricordi retorici, formali, vuoti, finti.

La stragrande maggioranza, invece, giace ormai praticamente dimenticata. Penso a nomi come Scaglione (‘71), Ferlaino (‘75), Coco (‘76), Occorsio (‘76), Casalegno (‘77), Calvosa (‘78), Palma (‘78), Tartaglione (‘78), Alessandrini (‘79), Terranova (‘79), Ambrosoli (‘79), Giuliano (‘79), Rossa (’79), Bachelet (‘80), Minervini (‘80), Giacumbi (‘80), Galli (‘80), Amato (‘80), Costa (‘80), Tobagi (‘80), Caccia (‘83), Chinnici (‘83), Fava (‘84), Tarantelli (‘85), Cassarà (’85), Siani (‘85), Conti (‘86), Rostagno (‘88), Ruffilli (‘88), Saetta (‘88), Giacomelli (‘88), Livatino (’90), Scopelliti (‘91), Puglisi (‘93), Diana (‘94), D’Antona (‘99), Biagi (2002). Ma la lista, purtroppo, è decisamente più lunga di così.

Diciamoci la verità: di quanti di questi nomi sapremmo dire chi erano e perché furono giustiziati?

Cui prodest?

Tre domande:

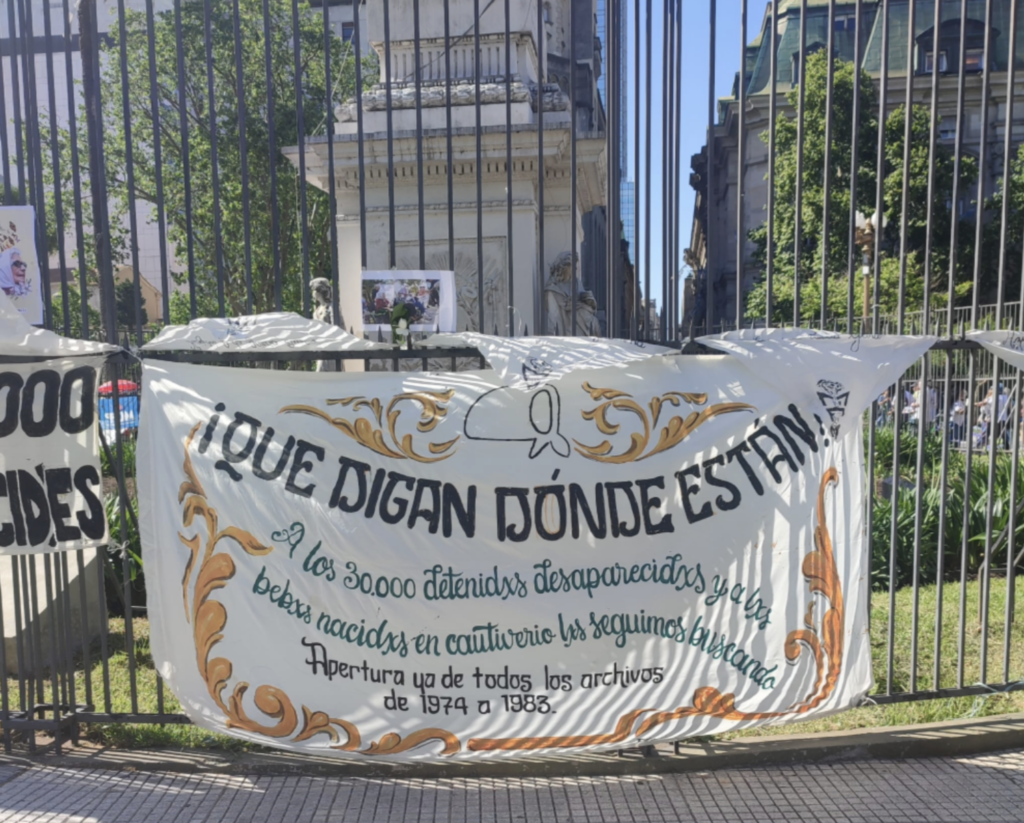

- come mai – fatta eccezione per le chirurgiche esecuzioni di D’Antona e Biagi – stragi e omicidi terroristico-mafiosi si fermano al 1994?

- Lo Stato aveva sconfitto criminalità organizzata e terrorismo o era sceso a patti con essi? Gli “indicibili accordi” tra Stato e Mafia ci furono davvero?

Ha ragione la Cassazione (27 aprile 2023), che ha assolto “gli imputati del reato di minaccia a un corpo politico dello Stato, per alcuni avendo rilevato la loro estraneità ai fatti e per altri avendo dichiarato prescritto il reato”, dopo derubricato da reato consumato a reato tentato? Oppure ha ragione Nino Di Matteo (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) a sostenere (“Il colpo di spugna”, Fuori Scena, gennaio 2024): “Forse doveva andare così […] le istituzioni tutte dovevano sgomberare il campo da nubi così nere. Non potevano consentire che, in una sentenza definitiva (per quanto assolutoria) venissero consacrati, nero su bianco, rapporti di dialogo e scambio con il nemico dichiarato. Molto meglio, molto più rassicurante per il Paese, ricondurre a congetture fatti e rapporti così scabrosi”.

- La “lotta armata” (prima fase del progetto eversivo che mirava alla sdemocratizzazione del nostro Paese) aveva esaurito il proprio compito ed era, quindi, giunto il momento di avviare la fase due: una via “non-violenta” alla restaurazione anti-democratica?

Eversione: dalla fase “hard” a quella “soft”

Personalmente, propendo per quest’ultima ipotesi: la “fase soft” subentra alla “fase hard” (della quale credo abbiano fatto parte anche gli “indicibili accordi” tra Stato e Mafia) nel momento nel quale quest’ultima esaurisce il proprio mandato. Non è certo un caso, infatti, se – nell’ultimo trentennio – partendo dalla damnatio memoriae del sistema dei partiti (cuore della democrazia rappresentativa voluta dai Costituenti), il tasso effettivo di democraticità della nostra democrazia è stato ridotto praticamente al lumicino.

Sputtanare è meglio che ammazzare

Del resto, corrompere e sputtanare la classe politica è infinitamente più facile e pratico che eliminarla fisicamente. E, soprattutto, non presenta controindicazioni. Anzi: mette d’accordo tutti. Il pugno di ferro della lotta armata non aveva ottenuto gli effetti sperati. La reazione, infatti, non aveva prodotto la restaurazione autoritaria. Partiti, sindacati, lavoratori, studenti, professionisti, gente comune – in due parole: società e opinione pubblica – avevano rifiutato la brutalità di stragi e omicidi e fatto quadrato intorno ai valori costituenti e alla parte sana delle Istituzioni. Gli strateghi dell’eversione si rendono, quindi, conto che si impone un cambio di passo.

Riforme reazionarie

E, così – dai primi anni Novanta – il progetto eversivo viene portato avanti non più a colpi di armi da fuoco ma di riforme. Riforme “reazionarie”, dipinte come innocue e spacciate per “progressiste” e migliorative. Poco importa se non sempre “nuovo” è sinonimo di “migliore”. La voglia di cambiamento è talmente forte, che l’opinione pubblica non si accorge del fatto che le cose stanno prendendo una piega pericolosa. E, forse, nemmeno le interessa. Come si dice: “tanto peggio, tanto meglio”.

Verso l’autoritarismo invisibile

Partendo da bipolarismo, maggioritarismo ed esecutivismo, e passando per monocameralismo, presidenzialismo e/o premierato, la “fase soft” punta a instaurare una nuova forma di autoritarismo: un autoritarismo invisibile, mascherato da democrazia. L’obiettivo è sbarazzarsi della democrazia, senza darlo a vedere. Passare, cioè, surrettiziamente, da una democrazia reale a una democrazia apparente. E, quindi, a una non-democrazia.

La democrazia somiglia all’oro

Il fatto è che la democrazia non è come il silenzio, che c’è o non c’è. Somiglia, semmai, all’oro. Il suo valore, cioè, dipende dal suo grado di “purezza”. Un conto, infatti, è vivere in una “democrazia a 24 carati” – pura al 99,9% – tutt’altro conto è vivere in democrazie a 18k (75% di purezza), 14k (58,3%), 10k (41,7%), 9k (37,5%) o meno, quando la percentuale di oro è talmente bassa che non si può più parlare di oro ma ci si trova di fronte a una lega di metalli, priva di valore.

Democrazia patacca

Ed è, esattamente, verso una “democrazia patacca” – placcata oro a 9 carati – che il Potere sta trascinando la democrazia italiana. E, sebbene tutti sostengano di sapere benissimo che “non è tutto oro quel che luccica”, in realtà fanno tutti finta di ignorarlo. Evidentemente, molto più della verità, possono il bisogno/la convenienza di credere a certe bugie e/o la paura di guardare in faccia la realtà. E, così, ci ritroviamo ormai a un passo dal raggiungimento degli obiettivi di quella “serie di “golpe” istituitasi a sistema di protezione del potere” di cui parlava Pasolini.

Anime spregiudicate

A proposito di quella stagione, ho sempre pensato che – al di là delle molte, significative, differenze – Moro e Pasolini fossero anime molto più affini di quanto non sembrasse. Se non altro, dal punto di vista della fedeltà al mandato della coscienza. E credo che entrambi abbiano pagato con la vita la loro “spregiudicatezza”. Spregiudicatezza intesa, ovviamente, come disponibilità ad affrontare qualunque rischio pur di non venir meno al proprio dover essere.

È vero: molto probabilmente, l’aggettivo “spregiudicato” non è mai stato utilizzato per definire la personalità di Moro. Eppure, credo che spregiudicato egli lo sia stato davvero. Una spregiudicatezza forse alimentata dalla forza della sua fede. Se Pasolini ha pagato la spregiudicatezza di una voce troppo libera, credo che Moro abbia pagato quella di una visione troppo libera della politica. Visione che il Potere giudicò intollerabile e inaccettabile per il mondo di allora. E che giudicherebbe ancor più intollerabile e inaccettabile per quello di oggi.

Il crooner e l’urlatore

Entrambi vedevano e stigmatizzavano il presente con lucidità unica. E, con quella stessa lucidità, profetizzavano il futuro. Futuro che, non a caso, preoccupava tanto l’ateo quanto il credente. Preoccupazioni molto più che fondate, a giudicare dal presente che stiamo vivendo.

Entrambi, inoltre, vivevano, con autenticità, la loro dimensione spirituale, possedevano una profonda conoscenza sia dell’animo umano che dell’in sé della politica e condividevano valori quali dialogo, confronto, solidarietà, giustizia sociale, libertà, pace.

La differenza, se c’era, era nel diverso modo di modulare la voce. Per usare una metafora musicale, si potrebbe dire che Pasolini fosse un “urlatore”, mentre Moro, un “crooner”. Il primo “gridava”, il secondo sussurrava; il primo “scomponeva”, il secondo “componeva”.

Due outsider

Entrambi, però, erano outsider. Pasolini fuori e Moro dentro l’Establishment, è vero. Eppure, ugualmente outsider. E, in quanto tali, ingovernabili. Fu questo loro rimanere fedeli alla natura di outsider che, prima, li precipitò nell’isolamento e nella solitudine intellettuale e, poi, portò alla loro condanna a morte. E, così, un “poeta” e un politico tra i più grandi del secondo Novecento, si ritrovarono fianco a fianco sul Golgota, accomunati dal medesimo, tragico, destino.

I buoni? Sono quelli che vengono ammazzati

Due ingenui? Forse, se vogliamo utilizzare il dispregiativo con il quale il Potere definisce le anime sulle quali non può nulla. Le uniche delle quali abbia davvero paura. Come sappiamo che ne ha paura? Semplice: ce lo dice il fatto che le fa eliminare. Nessuno sprecherebbe nemmeno una pallottola per qualcuno che non gli crea alcun problema! In tema di Potere, dunque, non è poi così difficile distinguere i “buoni” dai “cattivi”. Di solito, infatti, i “buoni” sono quelli che vengono ammazzati.

Anche Moro sapeva

Gli omicidi Pasolini e Moro rappresentano due passaggi decisivi del processo di sdemocratizzazione del nostro Paese. Il secondo, in particolare, non fu – come i media lo definirono – un “attacco al cuore dello Stato”. Per genesi, obiettivi, modalità di attuazione e conseguenze, fu un vero e proprio colpo di Stato.

Come Pasolini, anche Moro sapeva. Due mesi prima dell’uscita dell’articolo di Pasolini sul Corriere, Moro – Ministro degli Esteri – è in visita ufficiale negli Stati Uniti. Nel corso di un incontro bilaterale, Henry Kissinger (all’epoca Segretario di Stato ma anche Responsabile della Sicurezza Nazionale USA) è particolarmente esplicito nel chiedere a Moro di abbandonare la politica del cosiddetto “compromesso storico”, vale a dire la partecipazione del Partito Comunista al governo del Paese. (Ricordo che, alle Politiche del 1976, il PCI aveva ottenuto quello che sarebbe rimasto il migliore risultato della sua storia: 12,6 milioni di voti, il 34,37% del totale. Alle stesse elezioni, la DC aveva ottenuto 14,2 milioni di voti: il 38,7% del totale. Le due forze, insieme, quindi rappresentavano ben il 73,1% dell’elettorato italiano).

Kissinger vs Moro

In una testimonianza giurata in sede processuale, il portavoce di Moro sostenne che Kissinger apostrofò con estrema durezza il Presidente DC: “Lei deve smettere di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo Paese a collaborare direttamente. O lei smette di fare questa cosa, o lei la pagherà cara. Veda lei come la vuole intendere”.

Pare che, uscito da quell’incontro, Moro si sia rifugiato nella cattedrale di San Patrizio, fortemente turbato. Ebbe un malore e decise di anticipare il suo rientro in Italia. Una volta rientrato, disse al suo portavoce che intendeva “abbandonare per almeno due anni, la politica attiva”: “cominci a far circolare nei giornali la notizia”. Poi, però, cambiò idea. Avrebbe bevuto l’amaro calice. “Non credi che io sappia che posso fare la fine di Kennedy”, avrebbe confessato a una sua allieva dell’Università.

Impossibile stabilire se le minacce del Segretario di Stato USA siano state davvero così esplicite e pesanti. Kissinger ha sempre smentito di aver pronunciato quelle parole. Importa poco. Se non vere, sono senza dubbio verosimili. Del resto, per gli USA, la possibilità che il più grande Partito Comunista europeo (per come la vedeva Washington, 1 italiano su 3 era comunista: parola impronunciabile oltreoceano) entrasse nell’area di governo del nostro Paese era, semplicemente, inconcepibile.

L’impotenza della politica

L’ho scritto decine di volte ma mi vedo costretto a ripeterlo ancora. Forse perché – al pari di ogni verità contro-intuitiva – è difficile da credere: la politica non detiene il Potere. È il Potere che detiene la politica.

Se non credete alle mie, credete almeno alle parole di Moro, che di politica certo se ne intendeva. Ecco cosa dice il 24 ottobre 1965, rispondendo a Eugenio Scalfari che lo intervista per l’Espresso: «La gente pensa che noi abbiamo un’autorità immensa, che possiamo fare e disfare tutto, e per di più impunemente. Una parola del presidente del Consiglio, una firma d’un ministro e tutto è risolto, qualunque affare lecito o illecito può diventare una realtà. Come se noi disponessimo d’una bacchetta magica e potessimo usarla come ci pare. Questo pensa la gente. E invece non è vero niente. Lei m’ha chiesto prima cosa penso della crisi dello Stato. Ecco cosa penso: che il potere esecutivo, o meglio la classe politica che è al vertice del potere esecutivo, ha limitate possibilità d’intervento e di comando». Limitate possibilità d’intervento e di comando: cerchiamo di non dimenticarlo.

Via Fani: epilogo non avvio

Solo uno sprovveduto, dunque, può pensare che una personalità dell’intelligenza – non solo politica – di Moro non avesse capito che la sua condanna a morte era stata pronunciata molto prima dell’agguato di Via Fani. Via Fani è l’ultimo, non il primo atto di quel progetto: l’epilogo, non l’avvio.

Una volta visto il “dietro le quinte” del progetto eversivo, Moro non poteva più avere alcun dubbio riguardo a con chi avesse a che fare e quale fosse il disegno complessivo. Se Pasolini conosceva i nomi dei “golpisti”, infatti, più e meglio di lui li conosceva Moro. E, al contrario di Pasolini, molti di quei nomi, li aveva probabilmente conosciuti anche di persona. Come Pasolini, dunque, Moro sapeva. E, come per Pasolini, il suo sapere e non tirarsi indietro è il motivo stesso della sua morte.

Conclusioni

Perché questa lunga riflessione?

Per la speranza che almeno tre cose, a mio avviso fondamentali, risultino il più possibile chiare:

- Nulla – negli ambiti nei quali opera il Potere – avviene per caso. Nulla.

- Tutto è collegato – “fatti anche lontani”, “pezzi disorganizzati e frammentari” – e governato da una logica rigorosa, anche “là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero”. Se non la vediamo, non è perché tale logica non esiste ma perché non siamo capaci di vederla.

- Arbitrarietà, follia, mistero, attentati, stragi, delitti, insabbiamenti, depistaggi, disinformazione, propaganda, bugie, fake news, “panem et circenses” sono le armi di distrazione di massa con le quali il Potere – come il più grande di tutti gli illusionisti – ci fa vedere una realtà irreale, per impedirci di vedere quella reale, il cui destino deve dipendere, esclusivamente, dalla sua volontà.

Cosa possiamo fare? Non molto, in verità, se non provare a “immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace”, a mettere “insieme i pezzi disorganizzati e frammentari” della realtà, e a ristabilire “la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero”.

Facile? Tutt’altro. Indispensabile, però, se desideriamo cercare di scoprire la differenza che c’è tra vivere e sopravvivere.

Uniamo i puntini, dunque. E forse, come nel celebre gioco de “La Settimana Enigmistica”, riusciremo a scoprire qual è il vero volto della realtà nella quale viviamo. Forse.