La verità è morta: lunga vita alla certezza! Recita così il manifesto di questo nostro tempo sempre più folle. Ed è forte il rischio che ne diventi anche l’epitaffio. Un incubo che, a quanto pare, non spaventa nessuno. Per quattro ragioni tra tutte.

Verità e certezza non sono sinonimi

La prima è che siamo tutti convinti che verità e certezza siano sinonimi. Non è così. Dire che una cosa è certa, non significa affatto dire che è vera. Un esempio? Il più clamoroso di tutti: per millenni, l’umanità intera è stata assolutamente certa del fatto che fosse il Sole a girare intorno alla Terra, salvo poi scoprire che le cose non stavano affatto così. Tutti erano fermamente convinti di qualcosa di totalmente falso. Senza contare che è molto più facile essere certi di una bugia che di una verità.

Il sonno della ragione libera i mostri

La seconda è che, spazzando via i dubbi, le false certezze ci rassicurano, tacitando le nostre (fin troppo paurose) coscienze e facendoci dormire sonni tranquilli.

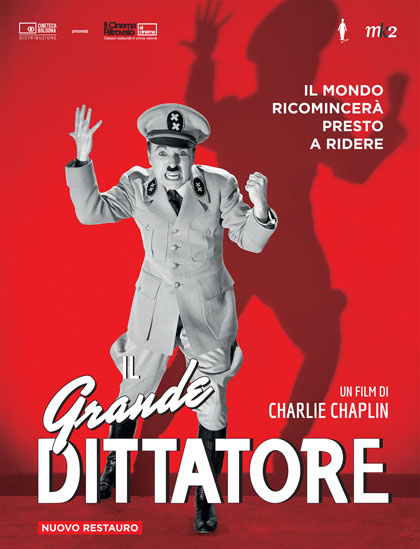

Una tranquillità indotta e pericolosa, come quella procurata da un’anestesia. Mentre noi dormiamo, infatti, il mondo intorno a noi è libero di fare quello che vuole. E, come la Storia dimostra, è estremamente difficile – per non dire impossibile – che non approfitti del nostro “sonno” per imporci la sua volontà e renderci complici, sudditi, servi o schiavi.

Il “sonno della ragione”, dunque, più che generare mostri, li libera e permette loro di saccheggiare, indisturbati, tutto ciò che incontrano.

Il dubbio: la bussola che guida alla verità

Al contrario di ciò che pensiamo, il dubbio non è affatto l’antitesi della verità. Esso è per la verità ciò che la bussola è per il viaggiatore: una guida indispensabile. Senza il dubbio, infatti, perderemmo orientamento e direzione e non riusciremo nemmeno ad avvicinarci alla verità.

Un popolo di analfabeti

La terza ragione – la più grave – è che non abbiamo più né gli strumenti intellettivi né le conoscenze per poter distinguere il falso dal vero.

Già nel 2014, Tullio De Mauro – linguista di fama internazionale – scriveva: «Solo un po’ meno di un terzo della popolazione italiana ha i livelli di comprensione della scrittura e del calcolo ritenuti necessari per orientarsi nella vita di una società moderna».

Due anni dopo, De Mauro, rilanciava il suo allarme, dichiarando che la percentuale degli italiani che comprende i discorsi politici o che capisce come funziona la politica italiana «è certamente inferiore al 30%». Una persona su tre: può una società sopravvivere con un simile livello di ignoranza?

Non solo. Un mese dopo la morte di De Mauro – siamo nel febbraio 2017 -ben 600 tra rettori, docenti universitari, accademici della Crusca, storici, filosofi, costituzionalisti, sociologi, linguisti, matematici, economisti, neuropsichiatri… scrivono una lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Istruzione e al Parlamento per chiedere “interventi urgenti” per rimediare alle carenze degli studenti. Non sei, non sessanta, non cento: 600!

«Alla fine del percorso scolastico – si legge nella lettera – troppi ragazzi scrivono male in italiano, leggono poco e faticano a esprimersi oralmente». «Da tempo – si legge ancora – i docenti universitari denunciano le carenze linguistiche dei loro studenti (grammatica, sintassi, lessico), con errori appena tollerabili in terza elementare». La situazione è così grave che «nel tentativo di porvi rimedio, alcune facoltà hanno persino attivato corsi di recupero di lingua italiana».

Errori appena tollerabili in terza elementare e corsi di recupero della lingua italiana, all’Università? E ci stupiamo di come stiano andando le cose nel nostro Paese e nel mondo?

Immersi in un oceano di falsità

Risultato? Viviamo immersi in un oceano di falsità, convinti di nuotare nella verità, mentre, in realtà, stiamo affogando. La tempesta perfetta: dal momento che non ci rendiamo nemmeno conto di esserci finiti in mezzo, infatti, non sentiamo alcun bisogno di provare a uscirne e metterci in salvo.

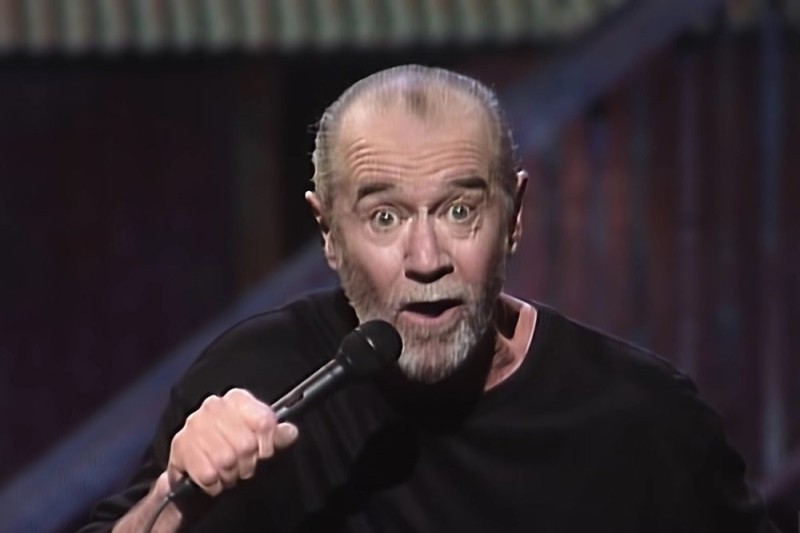

Tra i primi a lanciare l’allarme era stato, vent’anni fa, Harry G. Frankfurt, professore emerito di filosofia a Princeton, con un piccolo saggio dal titolo inequivocabile – “Stronzate” (Rizzoli, 2005) – che aveva fatto il giro del mondo.

«Uno dei tratti salienti della nostra cultura – scriveva Frankfurt – è la quantità di stronzate in circolazione […]. Tendiamo – spiegava – a dare per scontata questa situazione. Gran parte delle persone, confida nella propria capacità di riconoscere le stronzate ed evitare di farsi fregare. […]. Di conseguenza, non abbiamo una chiara consapevolezza di cosa sono le stronzate, né del perché ce ne siano così tante in giro».

La parte più interessante dell’analisi di Frankfurt è quando spiega perché le stronzate sono «un nemico della verità più pericoloso delle menzogne».

Paragonando le stronzate alle bugie, Frankfurt sottolinea una differenza cruciale: per dire una bugia, bisogna conoscere la verità. Per dire una stronzata, no. Chi dice una bugia, dunque, conosce la verità (fatto tutt’altro che irrilevante); chi dice una stronzata, no. E, cosa ancora più importante, non gliene frega niente di conoscerla.

Ed è questo il cuore della questione, perché, quando diciamo una bugia, decidiamo deliberatamente di omettere o negare una verità. E questo è già grave. Quando diciamo una stronzata, invece, diciamo, a noi stessi e a tutto il mondo, che della verità non ce ne frega assolutamente niente. E questo è molto più grave. Le stronzate, quindi, ci abituano a fare a meno della verità.

L’importanza della verità

Fatto estremamente grave perché, come spiega lo stesso Frankfurt nel suo pamphlet “Verità” (Rizzoli, 2007), la verità ha un valore essenziale per la vita umana, in quanto requisito fondamentale per la nostra esistenza quotidiana (chi si affiderebbe a un medico, un avvocato, un giudice, un architetto o un amministratore che se ne frega della verità?) e per il funzionamento della società. L’indifferenza verso la verità è pericolosa, poiché porta a un mondo basato su illusioni, rendendo impossibili cooperazione e progresso. La verità – che è oggettiva e indipendente dalle nostre opinioni – è necessaria per la razionalità e la libertà. Per prendere decisioni informate e razionali, abbiamo bisogno di accedere a informazioni vere. La verità, quindi, è un prerequisito per la libertà individuale e collettiva, indispensabile per la fiducia e la cooperazione sociale. Una società basata su bugie, disinformazione o “stronzate” è destinata a collassare, perché la cooperazione umana dipende dalla capacità di fidarsi degli altri e di condividere una base di conoscenza affidabile.

La verità è introvabile

La quarta e ultima ragione – che dipende solo in parte dalla terza – è che, anche ammesso che fossimo in grado di riconoscere bugie e stronzate, non saremmo comunque in grado di trovare la verità. Essa è stata nascosta dietro una coltre così spessa e densa di fumo nero che è praticamente impossibile scovarla. Bisognerebbe disboscare l’impenetrabile giungla delle “narrazioni” da migliaia e migliaia di bugie e stronzate, a colpi di fact-checking incrociati, risalendo alla fonte originale di ogni notizia, verificarne l’attendibilità e ristabilire la verità per qualunque tema: politica interna, politica estera, economia, difesa, sanità, lavoro, istruzione, ricerca scientifica, welfare, aborto, fine vita, ecc. ecc. Un lavoro da professionisti dell’informazione che nessun semplice cittadino sarebbe in grado di fare, nemmeno se decidesse di dedicare l’intera giornata al fact-checking, sacrificando famiglia, affetti, lavoro, tempo libero, amicizie. Ed è esattamente su questo che contano gli imboscatori di verità e i costruttori e spacciatori di stronzate.

Allontanare dalla verità non è mai stato così facile

Non solo: allontanare dalla verità non è mai stato così facile. In questo caso, però, la natura umana non c’entra. Non è solo la nostra paura del dolore a tenerci lontani dalla verità. Ciò che ci allontana dalla verità è il fatto è che, per la prima volta nella Storia, i nemici della verità dispongono di armi potentissime. Le più potenti che siano mai state concepite e prodotte: sofisticatissimi strumenti di manipolazione della realtà – basati su strabilianti algoritmi di intelligenza artificiale – e la capacità di penetrazione dei social media. Capacità senza precedenti che, in poche ore, permette di raggiungere e catechizzare quasi 5 miliardi di persone: più della metà della popolazione del pianeta.

Manipolare le coscienze è un attimo. liberarle, quasi impossibile

L’aspetto più drammatico di questo stato di cose è dato da una forbice devastante: da un lato, manipolare le coscienze è infinitamente più facile e veloce di quanto non sia mai stato (la propaganda è sempre esistita), dall’altro, smontare le falsità spacciate per verità assolute da quello che potremmo definire il “Deep State” globale – sovranazionale e a-democratico – che decide le sorti del pianeta è praticamente impossibile.

L’arma più letale? la parola

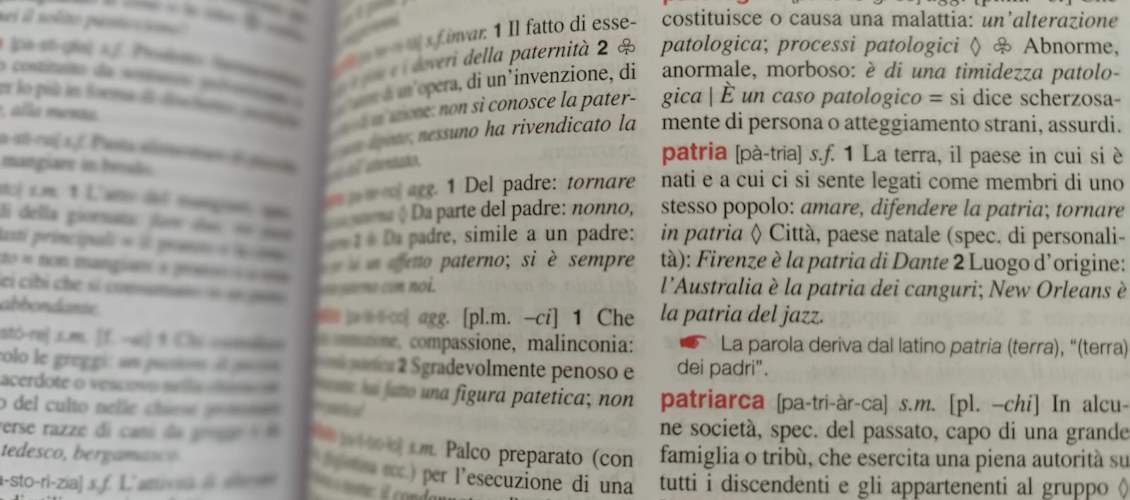

Anche perché le armi più pericolose e letali adoperate da questo “sistema globale di ingegneria del consenso” non sono atomiche o droni e nemmeno cyber-weapon. Sono le armi più antiche ed efficaci di tutte: le parole. Tra le più distruttive, anche perché subdole. Le crediamo innocue, perché cominciamo a usarle sin da bambini e siamo convinti di conoscerle troppo bene perché possano sorprenderci, colpirci alle spalle e farci male. Innocue, però, non sono affatto. Tutt’altro.

Il linguaggio non è un semplice mezzo di comunicazione

Al contrario di ciò che pensiamo, infatti, il linguaggio non è soltanto un semplice mezzo di comunicazione, che ci consente di relazionarci con gli altri. È molto di più. È qualcosa che influenza il nostro modo di vedere il mondo e, quindi, di rapportarci ad esso.

Derrida: non esiste una realtà indipendente dal linguaggio

Secondo alcuni grandi pensatori – filosofi, antropologi, linguisti – è addirittura il linguaggio a creare la realtà. Per Jacques Derrida – ad esempio – non esiste una realtà oggettiva indipendente dal linguaggio, ma è il linguaggio che influenza profondamente il modo nel quale percepiamo e comprendiamo il mondo.

Sapir & Whorf: il linguaggio influenza/determina la realtà

Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf si sono spinti anche oltre, sostenendo che la lingua che parliamo non influenza soltanto la nostra percezione del mondo ma anche il nostro modo di pensare. Sono due le ipotesi legate ai loro nomi: il cosiddetto “determinismo linguistico”, secondo il quale è la lingua a determinare il pensiero e a definire ciò che possiamo concepire, e la “relatività linguistica”: la lingua influenza il pensiero, ma non lo determina in modo assoluto. Mentre il determinismo linguistico è stato criticato e, in parte, confutato da autorevoli studiosi, la relatività linguistica è ancora oggetto di studio e discussione, con ricerche che dimostrano come la lingua influenzi, ad esempio, il modo in cui percepiamo lo spazio, le azioni e perfino i colori. Un’influenza tutt’altro che trascurabile, come possiamo facilmente intuire.

Neologismi, eufemismi e solecismi: armi di manipolazione di massa

Le parole, dunque, sono infinitamente più importanti di quello che crediamo. Per questo crearne alcune ad hoc (neologismi) o modificare, proditoriamente, il significato di parole esistenti (eufemismi & solecismi) è una strategia di manipolazione in grado di dare risultati inimmaginabili.

Anche perché colpisce parole semplici che tutti noi usiamo continuamente e che, una volta “infettate”, contribuiscono a dar vita a quella “realtà irreale” nella quale il “Deep State” – quel “sistema globale di ingegneria del consenso” del quale parlavo prima – vuole farci vivere.

Gli esempi sono innumerevoli. Ecco alcuni tra i più significativi. Partirei da “Seconda Repubblica”. È dal tempo di Tangentopoli che siamo tutti convinti di vivere nella “Seconda Repubblica”, mentre la Repubblica è sempre la stessa. Con questa formula, però, sembra che la vecchia e corrotta Repubblica della “partitocrazia” (termine a suo tempo coniato per convincere l’opinione pubblica a liberarsi dei partiti e trasformare la democrazia del parlamento – cioè del popolo – in democrazia dell’esecutivo, cioè delle élite) sia stata sconfitta, che i partiti non ci siano più (davvero?) e che la corruzione sia, finalmente, debellata (è così?); “lacci e lacciuoli”, il mantra di chi non sopporta che la Legge si metta tra lui e i suoi affari; “premier”: per il momento, in Italia, non esiste alcun “Premier” nel senso proprio del termine. Il Presidente del Consiglio italiano, infatti: non ha una legittimazione diretta o semi-diretta (viene nominato dal Presidente della Repubblica e, per governare, ha bisogno della fiducia del Parlamento), deve ottenere e mantenere la fiducia del Parlamento (a differenza di alcuni premierati, il Parlamento italiano può sfiduciarlo con una mozione di sfiducia semplice), non nomina né revoca autonomamente i ministri (i ministri vengono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio), non può sciogliere il Parlamento né indire nuove elezioni (poteri che spettano, esclusivamente, al Presidente della Repubblica), non ha il controllo assoluto del Consiglio dei Ministri e della politica generale (deve mediare con la maggioranza parlamentare), non può dirigere direttamente alcuni ministeri chiave (Interni, Esteri, Difesa) senza delega (nei veri premierati, il capo del governo può assumere direttamente ministeri strategici), non è Comandante in capo delle Forze Armate (ruolo del Presidente della Repubblica). Dato, però, che il progetto è quello di trasformare la democrazia parlamentare in un premierato, da anni ormai, si parla di “premier”. E, così, quando il passo si compirà, sembrerà a tutti un passo normale: un’evoluzione positiva in chiave di governabilità e stabilità (vedi sotto) e non la fine della democrazia parlamentare, così come voluta dalla Costituzione.

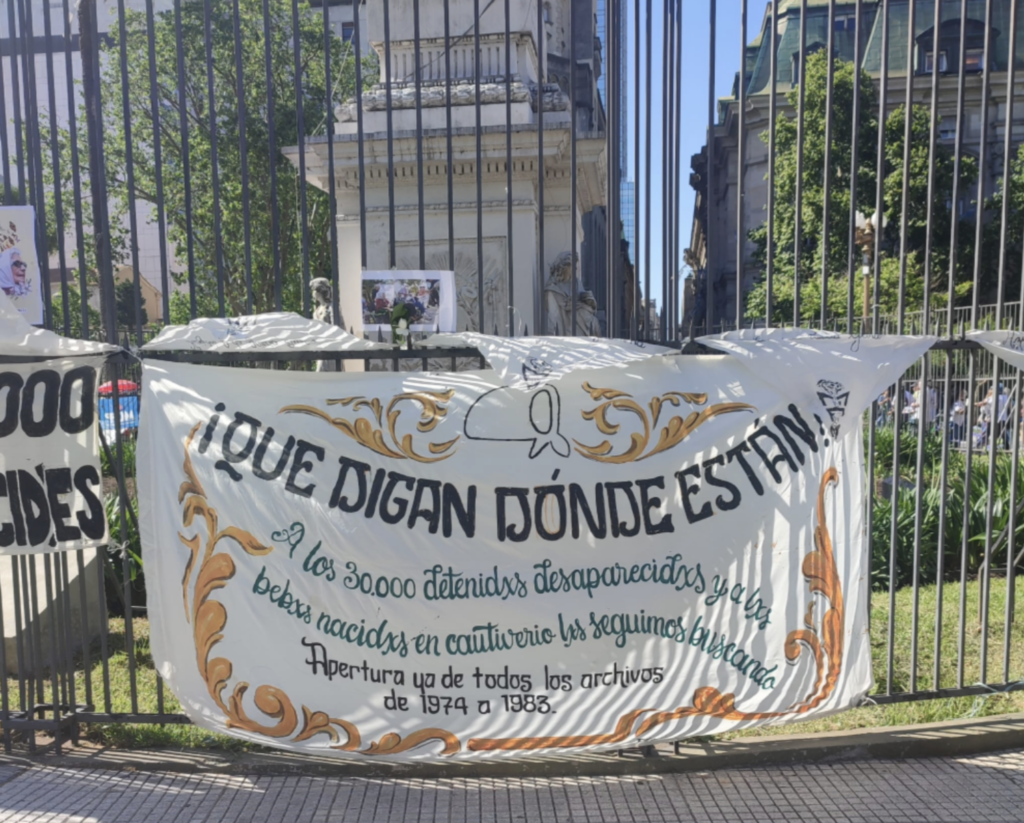

“Governabilità”, per non dire che si sta lavorando per rendere sempre più “docile” il Paese, il quale deve abituarsi a lasciarsi governare dal capo di turno, senza “disturbare il conDUCEnte”; “stabilità”, per non dire “inamovibilità” del governo di turno, il quale, una volta ottenuto il potere, fa di tutto per non perderlo; “sicurezza nazionale”, per non parlare di “Stato di polizia/repressione”, e mantenere l’opinione pubblica in una permanente condizione di paura, convincendola che c’è bisogno di più polizia, più controlli, più sorveglianza, con buona pace della privacy; “invasione”, di migranti, ovviamente: quando tutti gli studi seri e documentati in materia dicono che i migranti internazionali sono solo il 3,3% (!) della popolazione globale e convincere, così, la “balena-Paese” ad aver paura del “pesce rosso-migrante”; “spending review”, per evitare che l’opinione pubblica si allarmi per i “tagli alla spesa pubblica”, vale a dire a sanità, istruzione, pensioni, assistenza sociale, ricerca scientifica…; “downsizing”, che è molto meno inquietante di “licenziamenti” (così come, durante il Covid, si era parlato di “lockdown” invece che di “confinamento”); “lavoro flessibile” per non dire “precariato”, “ottimizzazione del costo del lavoro”, per non parlare di “riduzione degli stipendi”; “cambiamento climatico”, per non ammettere la “catastrofe ambientale”; “eventi meteorologici eccezionali” per scaricare sulla natura le responsabilità delle classi dirigenti nel “dissesto idrogeologico”; “riforme strutturali”, per non parlare di “politiche di austerità”; “valorizzazione del patrimonio pubblico”, per non parlare del fatto che, con le “privatizzazioni”, lo Stato regala i gioielli di famiglia agli amici; “cartolarizzazioni”, per non dire che si svendono debiti o beni pubblici (come il patrimonio immobiliare dello Stato) a speculatori; “operazioni militari speciali” o “peacekeeping” per non parlare di “guerra”. Devo continuare?

Le 200 parole cancellate da Trump

E non è tutto. Il 7 marzo scorso, il New York Times ha rivelato che l’amministrazione Trump ha bandito quasi 200 parole ed espressioni dai documenti e dai siti web governativi. Parole ritenute troppo “woke” – per i progressisti, sinonimo di consapevolezza delle ingiustizie e impegno per una società più equa; per i conservatori, emblema di un’ideologia che impone il politicamente corretto e limita la libertà di espressione – o politicamente sgradite all’amministrazione Trump. In pratica, in molti casi è stato ordinato di rimuovere tali termini dai siti web pubblici delle agenzie o da altri materiali ufficiali, mentre in altri casi se ne sconsigliava fortemente l’uso.

Le parole finite nella lista nera riguardano soprattutto temi di diversità, diritti civili, genere e ambiente – concetti che il governo Trump considera parte della “cultura woke” – come “diversità”, “inclusione”, “uguaglianza”, “esclusione”, “diseguaglianze”, “ingiustizia”, “giustizia sociale” e, addirittura, parole comuni come “femmina” e “donna”. Molti vocaboli riguardano l’identità di genere e la comunità LGBTQ+: “transgender”, i pronomi neutri “they” e “them” (essi, loro), “non-binario”, “cure per l’affermazione di genere”, “LGBTQ+”, ridotto a LGB nelle comunicazioni ufficiali; altre parole proibite si riferiscono a discriminazione razziale e giustizia sociale: “etnia”, “nero”, “minoranza ispanica”, “immigrati”, “razzismo”, “antirazzismo”, “discorso d’odio”, “privilegio”, “pregiudizio”, “oppressione”, “discriminazione”, “segregazione”, “femminismo”, “disparità”, “disabilità”, “salute mentale”, “equità sanitaria”; termini legati al cambiamento climatico e all’ambiente: “crisi climatica”, “energia pulita”, “qualità ambientale” e persino riferimenti geografici come “Golfo del Messico”. A questo proposito, l’amministrazione Trump si è spinta fino a limitare l’accesso dei giornalisti dell’Associated Press (una delle più autorevoli, affidabili e seguite agenzie di stampa del mondo, vincitrice di oltre 50 premi Pultizer) a eventi come briefing nell’Ufficio Ovale e voli sull’Air Force One, a causa dell’uso continuato del termine “Golfo del Messico” invece di “Golfo d’America”. Il presidente Trump aveva emesso un ordine esecutivo per rinominare il Golfo del Messico in “Golfo d’America” e si aspettava che i media adottassero questa nuova denominazione.

Che dite? Possiamo ancora considerarla la più grande democrazia del mondo?

Aut-aut ovvero: divide et impera

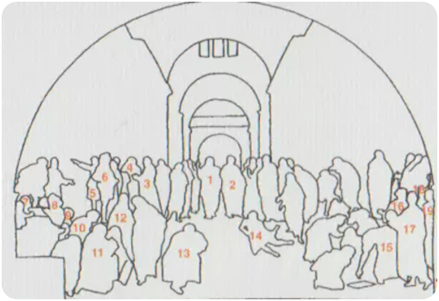

A tutto questo, si aggiunge il fatto che siamo stati tutti infettati dal virus manicheo dell’aut-aut. Ogni cosa – sia nel pubblico che nel privato – dev’essere solo bianca o nera. Nessun altro colore è contemplato. E nemmeno la minima sfumatura.

Una logica avvelenata e pericolosissima, che mira a rendere qualunque tema – guerra, pace, armi, violenza, politica, economia, ambiente, energia, nucleare, aborto, fine-vita, farmaci, vaccini, immigrazione, razzismo, femminismo, patriarcato, parità di genere, sovranismo, globalismo, Europa, euro, BCE, NATO, Trump, Putin, pubblico, privato, lavoro, salario, tasse, welfare, sussidi, alimentazione e bla-bla-bla, fratelli – conflittuale. Risultato: ci si divide su tutto.

United we stand, divided we fall

Si esaspera ciò che ci divide; si “banna” ciò che unisce o potrebbe unire. A nessuno è venuto il sospetto che questa polarizzazione così esasperata, che radicalizza tutto e tutti non sia alimentata ad arte? Abbiamo mai considerato la possibilità che la parola d’ordine sia: “Mettiamo questi imbecilli gli uni contro gli altri e, mentre loro – fessi – si fanno la guerra tra loro, noi siamo liberi di farci gli affari nostri”?

Abbiamo dimenticato cosa dicevano i latini? “Divide et impera”. Vale a dire: “Dividi (gli altri) e dominerai”. Non è evidente che – se, per dominare, bisogna dividere – per non farsi dominare non bisogna dividersi?

Possibile che, all’alba del terzo millennio, abbiamo dimenticato una verità fondamentale nota già più di duemila anni fa – “Se un regno è diviso in sé stesso, quel regno non può reggersi” (Marco, 3:24-25) – e ripresa, più di 250 anni fa, dal patriota americano John Dickinson, in un verso-manifesto della “Liberty Song” (“Canto della libertà”): “United we stand, divided we fall”: “Uniti resistiamo, divisi cadiamo”.

Vogliamo continuare a dividerci e a fare il gioco del “Deep State” o è arrivato il momento di provare a cambiare strategia?